在线教学阶段性反思

多年来最特殊的一个学期转眼间过半了,我的技术通史课已经上完八讲了,当然一直都是线上模式。而我主持的读书会自然也改成线上模式,我们在寒假期间就已经开启了“云读书会”,开学前两天一次,开学后恢复一周一次。

读书会通过zoom云视频会议进行,清华的大课(技术通史)采用雨课堂和zoom云视频会议同时直播。

虽然我在接受新技术方面也算比较先锋的,但以前也一直没机会搞起这类在线教学活动,这次终于亲身体验了一把,不妨在这里写点体会。

技术哲学不是白学的,在反思时,我自觉应用一些技术哲学和媒介哲学的思路。当然,只是启发性的运用,未必有多深刻。

首先,我努力悬搁关于“教学应该是什么样”的先入之见,因为当我们讨论网络教学有何优点,有何缺点时,我们往往预设了某种“完美的教学”应该有的样子。然而,这种“完美的教学”从来也没存在过。每一种教学都是依托于某一种媒介环境之下的,并没有“无媒介的教学”。而媒介本身并不是传递信息的中性管道,而是决定着信息之为信息的基本形式。教学的媒介构建着教学活动本身,不同的媒介有不同的偏向,但并不能说哪种偏向是“最接近中性”的。

其次,当然,我们仍然要谈论某种“偏向”,比如在校教育相比面对面教育而言更加强化了哪些东西,弱化了哪些东西。但是我们尽量把注意力放在环境而非内容之上。在媒介革新之际,“内容”的变化可能是滞后的,比如最初的印刷书传播的是圣经,之前的手抄本传播的也是圣经,它们的内容看起来差不多。直到印刷术逐渐流行之后,才会有更多原本极少被传播的“新内容”出现在印刷书中(如实验报告)。但即便同样是传播一本圣经,印刷书的“效果”也是不一样的,读者获得一本印刷书圣经的方式,以及他阅读这本圣经的态度,都发生了变化。

简而言之,我试图反思的是,在在线教育中,教学的“氛围”发生了怎样的变化。

“氛围”

“氛围”是进入一个新的媒介环境时,我们最直接感受到的东西。老师还是那个老师,课件还是那个课件,内容没变,参与者没变,但“氛围”变了。“氛围”是感性的,但并不一定是随心所欲或虚无缥缈的,“随心所欲”、“虚无缥缈”和“严谨客观”一样,本身也可以说是某种氛围中营造出的情绪。科学实验室的技术环境构建起严谨客观的氛围,而嘉年华游乐园营造出随心放纵的氛围,实验活动和狂欢活动处于不同的氛围,而不是说前者“无氛围”、后者“非理性”。

无论是狂野还是刻板,“氛围”是可捉摸、可回味的。画家可以用笔墨描绘氛围,小说家可以用语言刻画氛围,而文艺理论家又能够分析画家的构图和小说家的语言,哲学家当然也可以去反省“氛围”。不同的转化方式当然会以不同的方式解构和重构氛围,但这些转化也都有助于我们去理解氛围及其意义。

读书会及其游戏环节的氛围

在讨论在线教育的氛围之前我再聊一聊之前面对面交流的氛围。

首先我们说读书会。我们的读书会是从2014年就开始的,最初是当时的北大本科生AK等人提议发起的(AK现在是我快毕业的硕士研究生,唯一坚持至今的读书会元老),最初的场地也是每周租借北大哲学系的会议室。到2017年我入职清华以后,就固定在清华给我的周转房进行。

北大哲学系的条件不错,会议室大多数情况下都借的到。会议室的中心是可以由十几个人围坐的摆成长方形的会议桌。那时候的读书会就是一般研讨课的氛围,当然由于我是师兄身份,参与者来读书也完全出于自发的兴趣,所以相对上课而言还是轻松许多。

进入清华后,我的周转房面积并不大,房间内又有一半被各种杂物占领,我们一般就围绕一张长方形饭桌读书。饭桌长边2人窄边1人是比较舒服的,但一般挤一挤长边可以坐3人窄边也可以2个人。不过事实上也有一些同学喜欢坐在后面的沙发上读书,人再多时就添几个小圆凳。人少的时候5、6人,多的时候10几人,坐得当然比会议室紧密多了。

在清华的读书会增加了两大环节,我们一般从下午3点开始读书,到6点多时聚餐吃饭(一般点外卖为主,偶尔也自己做火锅),吃完饭之后进入游戏时间,VR游戏、电脑游戏、switch游戏和桌游都玩。一般新人都有机会体验一下VR,但VR不常玩(不适合多人),baba is you、胡闹厨房之类的玩过较长时间,另外各种桌游也是常玩项目。

读书、吃饭、游戏,每次读书会要占用每周六或周日下午到晚上整整半天时间,当然也可以分段加入,有些新同学经常不参加游戏(这不好),有些老朋友不在读书的也可以吃饭时再来。

虽然吃饭和游戏环节时间上在后,但对于读书时的氛围也是有建构作用的。

首先当然是在社交氛围上的营造,聚餐自古以来就是一项重要的社交方式,家庭聚餐更可以拉近参与者之间的关系。有同学提到,读书会的聚餐颇有“团契”的感觉,家庭教会也是通过这样的氛围增强信徒之间的亲密感的。

同样,游戏也是重要的社交方式,在我这里,有点类似于“喝酒”的地位。

喝酒、唱歌是许多学术活动的组成部分,不喝酒不唱歌的我并不适应,但我能够理解这种活动的意义。学术交流虽然在理论上总是对事不对人,但在实际上你总是难以脱离个人讨论思想,观点总是人的观点,批判一个观点是荒谬的,潜在地也就暗示出拥护这个观点的人不大聪明。虽然说有健全心智的学者不会真的记仇,但唇枪舌剑之中难免会有伤和气。那么喝酒的意义就突显出来了,在学术论题上面红耳赤地争执之后,坐到酒桌前继续面红耳赤地干杯,这就颇有一笑泯恩仇的意思了。争论时互寸步不让,但到了酒桌上你推我让,从论敌变酒友,一下子就把“对事”与“对人”剥离开来了。

所以说,据我观察,恰恰是人际关系比较好,经常能坐一起吃饭喝酒的人,在学术舞台上的互相批评反而最为尖锐。吴老师和他的酒友们就不用说了,举个师兄的例子,上次去广西开会,东林师兄对晋世翔的第一句批评就是“我请你喝了那么贵的酒你就给我看这个?”可见喝酒未必能催产出好文章,但是能够保证更无顾忌地表达不满。

当然了,说了半天,我其实并不赞赏以喝酒作为学术活动附加的社交环节,因为喝酒固然有好处,但坏处也不少。有瘾、占用时间,这两点和游戏一样,但是喝酒伤身、误事(第二天都状态不佳)、费钱(一瓶好酒够玩半年游戏了),坏处也不少。

相比之下, 玩游戏这种活动方式主要的缺陷在于限制条件太多,不够普适。但一旦能组织得起来,效果应该比喝酒更好。

与喝酒一样,玩游戏也是平等的、愉悦的、竞技性的。虽少了迷醉效果,但额外提供出某种“清醒梦”式的自我迷失,即把自我的现实身份悬置,投射到某种虚拟身份去。与醉酒时身不由己的失控状态相比,游戏状态是一种随时可以抽离的迷狂。游戏状态下的“现实”是被真正“悬置”的,而非单纯被搁置一边。我们既没有脱出现实,但同时又进入了超现实的世界,这种多维体验是其它活动难以做到的。或者说,在某种意义上,所谓“游戏”,或许就可以定义为:能够让人悬置现实世界的活动。眼前一块石头,这是现实存在,而当我们把它视作游戏中的一枚棋子时,石头之为石头就被悬置了,它变成了骑士、国王、城市或黄金。

当然,我们很快注意到,“数学”乃至一般的理论科学不就是这样一种活动吗?数学家摆弄着算筹、算盘或纸上的墨水,把它们视作某种超现实的东西。在我看来,在这个意义上,数学也是一种游戏。或者说它们首先是游戏,随后才变成了科学。

相关的问题有机会再展开聊,简单说来,玩游戏不止有类似喝酒的社交意义,而且还有某种“理论意义”。

当然,其实不用说得太复杂,玩游戏的最基本的意义无非就是“好玩”。而我把游戏与读书这两项活动放在一起,也是让氛围互相渗透,让参与者感觉读书也也是一项有趣的活动。

在线读书会缺少了吃饭和游戏这两个环节,是非常遗憾的。我们也尝试过组织在线游戏环节,组织了一次剧本杀。但是,之前是在同一个场地接连进行读书与游戏——大家下午进门,围着桌子读书,然后围着桌子吃饭,最后晚上围着桌子打桌游。这种由现实场地确保的连续性和整体感,使得不同的活动连为一体,在氛围上自然就能够互相感染。但是在线活动很难如此组织,我们在zoom里云视频读书,然后切到微信里组织游戏,再到游戏平台开玩。这中间的场景切换是难以忽略的。事实上,即便两种活动仍然在时间上连在一起,在空间上、场所上的割裂仍然是难以弥合的。在同一个场所之内,情绪和身体都是连贯的——“来都来了,读完书玩一会儿再走”,或者“为了蹭饭和玩耍,先来读一会书”。而在线组织时,就和我们日常的碎片化网络生活一样,即便我们无缝切换,也很难感觉到读书与游戏是“同一场活动”。

于是,我基本放弃了读书会的游戏环节,如果要组织娱乐活动,那也就变成专门组织,而非读书会的内在部分了。

课堂的即时交流

再来聊聊上课的感受。我这学期正好开课少,只有一门本科生通识课(技术通史),这是一堂教师演讲为主的大课,互动环节不多。但即便是这样的课程,实地与在线的体验也是截然不同的。

在信息时代,网络资源很丰富,我们很容易就找得到许多名校的公开课视频资源,或免费或收费,不少国外课程配好了双语字幕。只要有心,足不出户就可以听到无数优秀课程。那么,大学里头每学期专门开课,还有多少意义呢?或者说我只要开一次课,录好视频,以后每次播视频不就行了?

平心而论,我认为至少把部分教学内容录为视频算是一个趋势,特别是一些中小学课程,确实可以采用镜像课堂的办法,通过分发视频让更多人有机会接触到最优秀的课程。最近成为网红的罗老师的法考课程也是一例,信息技术能够帮助优秀的课程突破课堂座位的限制。

所谓“有教无类”,我们的课程向来是欢迎旁听的,那么录成视频,让旁听者更多,岂不是更好?这倒未必。毕竟除了有教无类,还有“因材施教”和“教学相长”之说。

课堂教学无法被录制视频取代的,首先是教师和学生的互动。在这方面在中小学课程中也是重要的,更不用说大学课程。

从老师的角度看,学生的实时反馈是非常重要的氛围。先不论课后提问和自由发言环节,就算是老师满堂灌的过程中,学生的反馈也是重要的。什么反馈呢——眼神交流和窃窃私语。

我也算是有过若干次在校外讲座的机会,虽然总体来说感受都不错,但是还是能体会到学生素质高低的影响。面对好的听众,我能够收到恰如其分的反馈,我觉得讲到精彩处,学生也自然会更多注目凝神,我觉得有趣的地方,台下也会适时发出笑声。更有些时候值得吐嘈的地方,有大胆的学生就会直接插一句问题,我马上说:“对,这个问题就是我接下来要讲的”,这就配合默契了。当然,如果是我没有准备的问题,那就更好了。

而差学生的表现不一定是不听讲,而是虽然也在听,但没有参与感,像木桩子一样,很少有即时的反馈,这样的话老师就越讲越没劲。

在最近的网络会议中,很多次都发生这样的情景:一个人发表长篇言论(其实也未必多长,几分钟吧),然后越说越无力,突然问一句:大家听得到我说话吗?这是因为当一个人面对会议室或教室进行演说的时候,即便场内鸦雀无声,也总有实时反馈,眼神交流。但对着电脑演说时,鸦雀无声就真的是毫无动静,完全就是自言自语的体验了。

交头接耳或切近感

除了学生向老师实时反馈之外,站在学生的角度说,还有一个难以被网络模拟的交流,那就是学生之间的窃窃私语。课堂上,相熟的同学往往会坐在一起,而在会议中,人与人之间的距离也是有远有近,除了大声发言的那一位之外,相邻的人之间往往经常会“交头接耳”。

交头接耳、窃窃私语,这并不只是负面的行为,相反,对于氛围的营造而言是必不可少的。当然,和师生即时交流以眼神为主、偶尔插话类似,听众之间真正张嘴说话的场景不能太多,不然就真的变成喧哗了。但少许的互动,哪怕只是感受到周围同学的点头摇头,都是有意义的。特别是在讨论课、研讨会这样的场景下,本来就是一个所有人对所有人的人际交往的平台,而不只是所有人对一个主讲者之间的单向关系。听者和听者之间的交流,可以互通有无,互相促进理解,也可以确认各自的收获和困惑。

以读书会为例,从以往的经验来说,有些同学属于比较积极发言的,但另一些同学比较腼腆,发言不多,但并非没有交流,多少总会在读书和休息的时候和相熟的同学聊上几句。而在视频会议中,所有人之间的距离是同等的,没有远近之别也没有相邻的概念,交头接耳成为不可能——当然特意拉几个人发私信或开小会的功能也是有的,但这显得太做作了,和低调的窃窃私语完全是两码事。这就导致一些不爱公开发言的同学真的就毫无参与感了。

在课堂教学中,除了学生与学生之间的位置有相邻切近的关系之外,学生与老师的距离远近也是一件非常关键的事情。特别是大学课堂这种学生自己选择座位的环境下,坐在那里就是学生向老师的某种沉默的言说。坐在前排的学生,往往是对课程非常感兴趣的。当然积极的同学未必总是坐在前排,他们往往也会有一个相对偏爱的位置,几周互动之后,我会很快记住若干个积极发言的同学,虽然姓名对不上,但能够留下一个图像化的印象。相对固定的座位对于学生也是一种激励,一旦给老师留下了印象,要缺席时就更容易不好意思。

另外一些爆满的课程,积极的同学也未必抢得到座位,那些挤在门口、坐在窗台上或走廊上的同学,往往是最热心的。网络课程有可能保证无限座位,没有空间限制,但同时,那种站着也要听讲的氛围再也感受不到了。网友们都知道,很多时候收藏了就等于阅读了,很多感兴趣的文章、视频或游戏,买下或存档之后,反而没有迫切感要去赶紧享用,很难在其中重现在门外站着也要听讲的那种热切求知的氛围。我本人在本科时候,听得最认真的课,要么是坐前排,要么是坐窗台。有限的、有各向异性的现实位置,是听课氛围的关键环节。

这些互动感、参与感、位置感等,不仅帮助听众更加投入,同时也能帮助主讲人有所提升。在学术会议中,主讲人总是希望借助同行的帮助得到提升,在课程教学中,教师也希望借助学生的帮助来获得提升。

未完成性或参与感

这里也蕴含了实时的课堂(包括实时网络会议和线下课堂)与录制视频的一大差别。那就是实时进行的课程往往是且应当是“未完成”的,而录制完的视频则呈现为一个完成了的产品。

未完成的课程,一方面在课堂上可以根据学生的实时反馈共同推进课程,另一方面,在课前课后,老师也会根据自己的新研究、新资料、新思路,来不断补充内容,同时根据学生的反馈情况,进行修缮和删改。

如果一门课真正完善了,那么上起来也就没多大意思了。不完善状态是一门课程的积极状态,它意味着学生有参与的余地,老师也有提升的余地。如此一来,教学相长才有可能发生。

我曾经旁听过某门教学比赛的示范课,让我很失望,这种示范课就完全是一个无懈可击的“成品”。据说每一页ppt都经过无数次打磨和试讲,最终每页ppt的时间能够精确控制到秒钟。如果有互动环节,也需要实现安排好学生来进行编排好的问答。

但是如果不是参加比赛,谁会愿意以这种方式来打磨一门课程呢?这不仅仅是肯不肯花功夫的问题,更是对课程的理解问题。当教师把课程当作一个被预先精密控制的产品时,他往往也把学生当作是一个有待填充知识的机器。这种课程倒是适合于录制成视频,老师精心打磨好之后,就可以一劳永逸地提供给学生。

但是并不是所有的知识都适合以这样的方式来传授,一些内容固定的课程可能是适合的,但一般而言,一流大学的课程大多不适合。因为一流大学的课程,包括通识课,都应当有足够的前沿性和互动性。前沿性就意味着,老师也需要不断学习新知、拓宽思路,才能让课程保持活力。同样花费那么多精力去打磨课程,与其说我掐着秒表反复演练,不如我把这些时间都用于继续阅读相关文献呢。

产品对生产过程的反向规训

但录成视频之后,课堂就被迫进入完成状态。听者对于实时课堂中的不完善以及对于视频中的不完善,容忍度是完全不同的。在实时课堂中,学生感觉老师讲得有缺陷,立刻就可以进行交流,老师可以当场或课后很快进行补充。有些时候是老师的错漏,有些时候是因为学生知识背景差异而造成的误解,但在实时交流中都可以随时得到补充。即便学生坐在那里不发问,他也是知道他“可以发问”的,于是对于课堂中的缺漏,学生也负有小部分的责任。有心的学生即便没有及时发问,在课后的阅读和作业中,还有机会与老师交流。我曾经说过,老师希望在学生作业中看到的,就是某种建设性的挑战。学生在课堂中和作业中都可以挑战老师,而老师有机会给出回应。

但是面对一个早已录制完毕的视频课程,它的缺陷就会被放大,而且也无法得到建设性的补充。有些爱挑刺的听者,不仅会发现一般的缺漏,还有可能断章取义,截取出只言片语来加以抨击。这在当前的网络环境中经常发生。

口头演讲有许多鲜活的部分,偶尔开个玩笑,特意讲得极端一点引起注意,或者摆出一个靶子以供思考或讨论。但这些话语如果剥离语境来看,就可能显得非常荒谬或愚蠢,容易遭人攻击。

即便不考虑国情因素,一个人要发表公开的言论产品,也是需要做某些额外的自我审查的。所谓言论产品,不只是公开言论(比如在公共场合对不特定听众发表演说),而且是在即时的言说之外,让言论固化在某种载体之上,在本人的视野之外广为流传。当我们明知自己正在制作这种固化的产品时,我们或多或少都会进行某些自我规训。就好比说,许多人在镜头面前会浑身不自在,怎么也做不出自然的表情,另一些人在镜头面前更有表演欲,很少有人会完全无视镜头的存在。

当一类言论被越来越多地固化传播之后,回到实时的现场,即便拿走了“镜头”,逐渐沉淀的自我规训仍然会影响人们的体验。与这种情形类似的是,有学者提到,唱片的发展让古典乐听众越来越难以忍受演奏者的错音。习惯唱片的听众会对演奏的瑕疵更加挑剔,而演奏者在新的氛围下也可能更多地反复操练既定动作以免失误,而更少地进行即兴演奏。

媒介环境会反过来影响发言者的态度,这也是我当时为什么有意拒绝在技术哲学的讨论课上启用录音笔的考虑。但是,再反过来说,即时口头交流这一基本的交流环境的存在,也有它的惯性,也会反过来渗透向其它媒介。比如说,同样是生产一份课堂录像,关在小黑屋里让老师一个人讲,和实际营造一个课堂环境,在有听众的情况下让老师讲,效果一定是不同的——即便这些听众最后并不在录像产品中“出镜”,他们的存在也已经改变了录像产品。

所以说,即便视频录像会在教学活动中扮演越来越重要的角色,它也很难完全取代实时课堂。

在线教育的新特性

当然,在线课堂又有更多传统课堂难以达到的新特点。我一直强调一个观点,那就是“技术革命”可以直接套用库恩意义上的“范式革命”来理解。从教室到网络,这两套讲课的“技术环境”是不可通约的。我们站在传统课堂的立场上说,能够讲出在线课堂无法提供的方方面面,但站在网络课堂的立场,当然也可以讲出一系列革命性的新东西。

首先是对旧的不平等的打破。之前说到,传统课堂容量有限,位置差等,挤不进教室的同学必然被排除门外。但网络课堂的位置各向同性,且可以几乎无限地扩容,这就可以满足更多学生来参与。即便你没有考进清华,也没法常驻北京,都有机会和其他同学一道同等地参与课程。当然,我之前也说过,新技术往往总是以某种新的不平等来取代旧的不平等。我们也不必夸大网络技术的解放意义,很多时候,过度的平均主义并不是好事。特别是讲究因材施教的教育领域,建立某种“差等”的秩序在许多时候都是必要的。学生的学习动力和学习能力都千差万别,把又积极又有能力的学生与又不爱学又学不会的学生端平了放在一起,可以说对双方都不公平。但即便如此,相比较而言,教室必然有门槛而不可能无限扩容,而网络课程可以不设门槛,但也有可能设门槛、设差等。大体来说,新技术还是开放出更多的可能性的。但这种可能性的丰富必须要我们对新技术的特性有所把握、有所引导,才有可能绽放出来。

其次,网络平台虽然说几乎消灭了眼神交流(也许将来通过VR技术能重新引入),也打打压抑了口头交流(诸如窃窃私语的空间),但是也增加了新的交流方式。比如“弹幕”,在我看来就是一种非常重要的新交流方式。

我以前就说,以弹幕为代表的“互动文本”可能是在线教育的关键环节。相比于传统课堂中的窃窃私语和传递小纸条,弹幕明显更具公开性。但与传统课堂上学生公开插话完全不同,弹幕这种公开的言论同时又具有背景性。它并不凸显自身、喧宾夺主地取代主讲者,但同时和主讲者一样,对同样的听众进行公开展示。这是一个新的维度,是在传统课堂中无法想象的交流模式。

弹幕介入演讲,但又把主动权交还给主讲人。主讲人可以选择无视或回应弹幕。

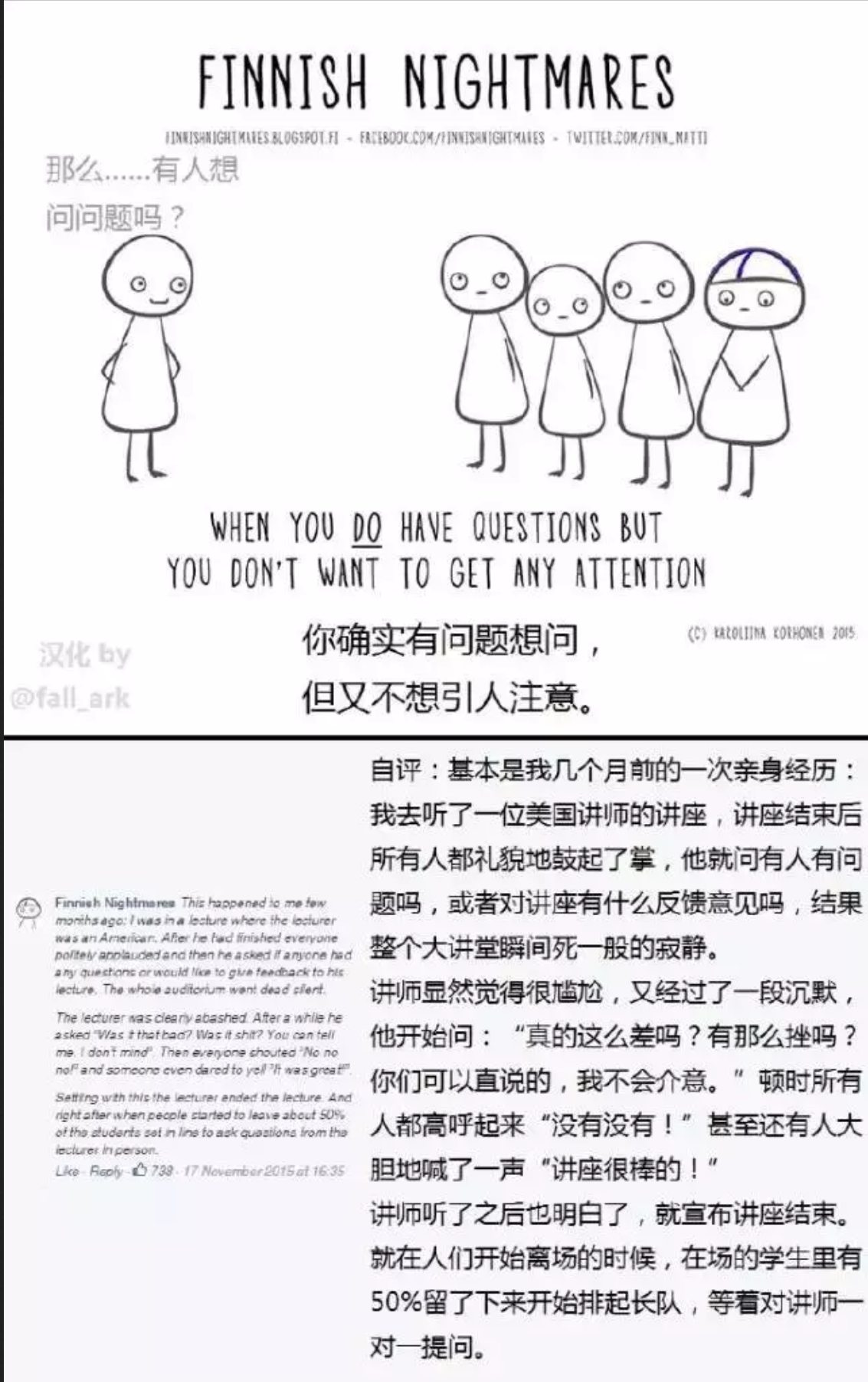

根据我的经验,在传统课堂中,许多同学不爱公开发言、在我特意留出的自由提问时间内冷场,反而许多人喜欢在下课后到讲台前找我问问题。我问他们有问题刚才怎么不问呢?回答是:怕问题太幼稚,或怕问题不达要领,耽误大家时间,等等。而以弹幕的方式随时提问,就能够化解许多同学的顾虑,因为弹幕本身并不会耽误大家时间,是否选择回应弹幕完全由主讲老师判断,这样一来,就不是提问者打断课堂,而是主讲老师在认为弹幕值得回应之后才自我打断。而即便主讲者没有关注,弹幕与弹幕之间也可以互动起来。在适当引导和鼓励之下,这些弹幕互动是极具建设性的。

哪怕只是单纯的附和或吐嘈,而不是到位的评论或提问,弹幕也有意义。单纯附和,打一串666,也好比在眼神交流中对主讲者表达。

我上课时允许并鼓励学生随时开麦语音插话,当然也鼓励弹幕和文字评论。结果是几乎没有人选择语音插话,但弹幕和即时文本还是比较受欢迎的。可见互联网时代下成长起来的年轻人有自己的偏向。

例如说,微信之类的交流工具,老一代和新一代的用法就很不一样。为什么更多的年轻人会对打电话,乃至大段语音留言感到恐慌,而更偏爱文字消息?很大一个原因是在回复文本消息时可以更从容、更自主,同时也更不需要顾虑是否打断对方。

另外,学生上在线课程时,更容易同时做其他事情,这一点也是在线课程的特色。这一特色并不总是坏事。比如在传统课堂上一边上课一边吃韭菜盒子,当然是一件非常恶劣的事情,但是在家里云上课时一边泡澡一边听课都没问题。当然,随时上网检索资料,甚至随时与其他人对话讨论,都是非常自由的。这种自由当然在很多时候会影响听课的专注力,但也有些时候会有益于专注。更重要的是,并不是所有课程都是越专注越好。比如我的通识课,更希望给学生带去启发、开拓视野,而并不要求学生一丝不苟地背记知识点。在这个意义上,以一种更开放的姿势来听讲,未必是一件坏事。更何况在线课程有更方便的回看功能,偶尔分心错过的东西,立即或者课后很容易弥补。

目前而言,我们的在线课程大多还是以传统课程为范型来设计的,包括课程时间,课程内容,课程讲义,考试方式等等。但在线教育未必只会局限于此。事实上,在疫情之后教师被迫变成“主播”之前,许多主播在某种意义上早已变成了“教师”。人们看直播并不总是只为单纯消遣,人们早就能够自觉或不自觉地从各种网络主播那里进行“学习”了。历史文化、生活技巧、科普知识、英语、编程等等,都有人播也有人看,这种自发形成的教与学或者比不上高等学府的严肃氛围,但显然更加开放、自由,而且也更能善用新媒介的特性。

大学并不总是最先进的教学平台。在中世纪引领时代的欧洲大学,在文艺复兴时期(印刷术的时代)逐渐呈现出保守落后的面貌,各种科学学会、通信网络、期刊杂志纷纷崛起,前沿的学术交流更多在大学之外展开。直到启蒙运动之后大学逐渐改革,才又逐渐回归前沿。但另一方面,随着工业化的展开,刚刚复兴的传统大学在应用研究方面又滞后了,于是从爱迪生开始,依托企业的工业实验室崛起,为大学提供补充。在信息时代新的媒介环境下,教育改革的主战场也未必是大学吧。

邮件订阅收到的文章只有半截,只到“未完成性”标题那一行

我自己收到的邮件订阅正常,只在最末尾有一点乱码

再次讨论,在线课堂如何传递默会知识。因为媒介环境发生变化。在线,无法像传统课堂,产生远近,首先是身体,然后是知觉,看的,听的,甚至是某种气味的烘托,都无法让大家立刻,进入“共在”的连接。