我们这次以专题的形式讲中国科学史,这个主题不在西方科学史的脉络之内,因此是比较难讲的,因为中国科学史方面的内容很多,但本身就很零散,很难概括或筛选出哪些是核心内容。因此我们这节课可能也会相对散漫一些,主要选取的是一些与西方科学形成对比的内容讲一下。

我们知道中国古代有非常丰富的科学成就,我们的中小学教育和一般的科普宣传中也特别强调了中国古代科学的辉煌成就,而且介绍这些成就的时候往往要提一下它“比西方早N百年”。

笼统来讲这确实不错,中国历史源远流长,文化传统相对连续,在地理位置上相对隔绝,因此走出了一条相对独立的科技文明发展道路。

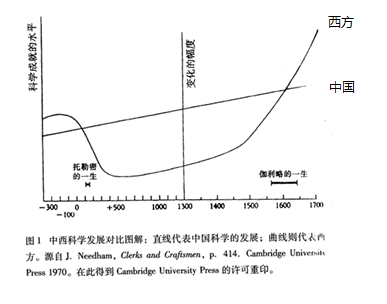

中国的汉朝大致对应于希腊化时期,在数理科学方面当然不如希腊人辉煌,但也有独到之处。而到了唐、宋时代,中国的科技文明达到高峰,而西方正好处于黑暗的中世纪,直到16、17世纪科学革命之后才爆发起来。因此许多中国古代科学成就都要比西方人早几百年,这是很自然的事情。

但一直强调那些中国古代比西方早几百年的科学成就,表面上似乎在提高民族自信心,但仔细想来又总是哪里不太对劲,就好比一个高考落榜生对着高考状元吹嘘:我小学的时候都是班级第一,小红花拿了不知多少,你当年这样那样都比我落后多少。这种吹嘘与其说是自尊自信,不如说是心理不平衡的表现。不管你当年多么厉害,但现在你怎么就落后了呢?

这正是在学术界大名鼎鼎的“李约瑟问题”,英国科学家李约瑟(1900-1995)主持编纂的《中国的科学与文明》(中译本叫做《中国科学技术史》)是世界科学史界最权威的中国科学史资料。从1954年出版的第一卷到2004年的第七卷第二分册,已经出了7卷27册,其中14册的中译本已经出版。这部巨著不但是西方学者了解中国科学史的出发点,中国的科学史家也很难绕过。

李约瑟用详实的材料向世人展示了中国古代科学与技术达到的惊人成就,展示了在西方近代的科学革命之前,中国科学曾经长期处于世界领先水平。那么问题来了,李约瑟问:为什么近代科学没有在中国兴起呢?

对于这个问题,国内外科学史界有许多争论,早在李约瑟之前,早就有许多中国学者追问为何中国未能发展出近代科学的问题,李约瑟只是最具代表性的人物。一些学者试图从思想倾向、社会制度等方面寻找原因,另一些学者则质疑李约瑟问题本身的前提。

例如李约瑟的后继者之一,席文把李约瑟问题解释为一个伪问题,相当于问“为什么今天报纸上没有出现我的名字?”,席文认为近代科学的兴起与某个人的名字上报纸类似,是一个罕见的事件,我们可以追究一个人为什么上报纸的原因,但无法回答一个人为什么不上报纸。但这一解释似乎回避了李约瑟问题的核心,他揭示出中国古代高度发达的科学成就,因此认为中国更应该“上报纸”,就好比说一个人每天都在报纸头条上,突然从某天开始找不到了,这还是需要解释的。

也有学者从另一个角度质疑李约瑟问题的前提,那就是中国古代科学曾经有一段时期比西方领先得多。但这是可疑的,因为中国古代科学本身有一套完全不同的发展逻辑,因此即便说就某些细节方面而言中国表现突出,但作为一个整体的科学事业而言中国从来没有比西方优胜,或者说本来就没有可比性。就好比问一棵柳树明明曾经长得比桃树快,但为什么最终却是桃树先结果呢?

我个人倾向于这一解释。也就是说,中国科学与西方科学的差异从萌芽阶段就已经产生了,虽然在生长过程中有许多相似之处,但始终不能完全放在一个标准下衡量。

当然这并没有完全消解李约瑟问题,即便我们承认中西科学在基本的发展逻辑上就有所不同,但也不是说两者完全不可比较。究竟在何种意义上可以比较,这仍是有待梳理的。

另外,还有一个方面李约瑟没有充分注意到,那就是按照中国科学自身的发展来看,似乎也不是简单地从古至今不断累积进步的,相比宋代,中国科学在明代似乎有某种衰退,很多明代的数学家已经看不懂宋代的文献了,如果存在这种衰退,那又是什么原因呢?当然,蒙古人的破坏也许是造成宋朝科学衰落的一大因素,但另一方面,通过蒙古人的中介,中国人其实有机会接触到阿拉伯世界的科学文献,事实上如几何原本、托勒密天文学等希腊学术确实曾经被引入中国,但并未激起回应,直到明末清初的西方传教士才重新引入。而且在第一批传教士引入西方学术时,西方正值科学革命的高潮时期,如果中国能够及时反应,仍然有机会“与国际接轨”,但仍然错失了机会。这两次“错失”恐怕也不能归罪于蒙古人。

无论如何,李约瑟问题的意义不在于给出一个确定的答案,而是在于它引发的关于科学是什么以及科学与文明的关系等问题的思考。我的课程也并不试图给出一个现成的解答,同学们可以带着问题去独立思考。

在介绍中国古代科学的具体成就之前,我们先来讨论一下中国独特的思想文化背景。

中国的文字系统是非常独特的,我们知道现代几乎所有的西方国家都使用字母文字,而唯独中国和日本在使用方块字。

相比字母文字,汉字显然更加具象,表达方式更加含蓄和语境化,语法结构更加松散,因此相对西方文字而已似乎更不擅长抽象和逻辑化的思维方式。这是有道理的,虽然我们不能完全把中国科学的落后归结于汉字。在另一方面,与语音相对独立,相对稳定的汉字系统使得跨越时代和跨越地域的交流更加容易,但从语音来看,我们现在的各大方言之间的差异几乎相当于欧洲的不同语言之间的差异,但通过汉字却很容易交流。虽然许多西方人想当然地认为复杂的汉字难于学习,但事实上我们知道学习汉字并不像想象的那么困难,在小学低年级阶段基本就能够完成基本的识字训练了。在中国古代,普通民众的识字率在世界上说也是非常领先的。

我们知道汉字的基本形态从公元前1000多年的商代甲骨文就已经基本确立了。考古发掘出来的商代甲骨文记录了从盘庚迁殷一直到纣王之间270年的各种卜辞。从气候、战争到疾病、生育,各种大大小小的事务都需要占卜,商朝人在事前用甲骨的裂纹卜测吉凶,在事后则把应验的事项记录于甲骨之上,因此甲骨文也是原始的历史记录。

这种文字的生态似乎从一开始就与西方文字不太一样。我们发现的最早的楔形文字多是用来记账的,腓尼基的字母表也是发源于商人。虽然中国的“商人”一词发源于商朝人,但这恰恰是商朝灭亡之后周人对商人的蔑称,中国文化似乎从一开始就不太偏重商业,而是以巫史传统为特色。

“巫史”集占卜、祭祀、礼仪、记事等职能为一身,这从甲骨文所扮演的角色就可以窥探一二。中国后来的政治文化和学术传统也源出于此。

不理解中国的“史官文化”就很难理解中国独特的思想文化传统。我们知道中国古代《二十四史》连绵不绝,为什么中国人那么重视修史?在某种意义上史学是中国人的“神学”,司马迁讲“究天人之际”不是随口说说的,这恰是中国古代史官的职责。从甲骨文开始,历史记录这件事情就富有某种神圣意义,史官是沟通天与人的中介。

普通的中国大众没有像西方基督教之类的排他性的宗教信仰,菩萨也拜,玉皇大帝也拜,似乎很多元化,但唯独一样是不能随便拜的,那就是祖宗。相对于西方人的天国和永生,继承香火和光耀门楣才是中国人超越此生的诉求。

现代中国已经丢失了连绵不绝的史官文化,以及与之相关的礼仪、伦理和信仰传统,因此很难理解史官传统在中国古代文化中的重要地位。如果说西方古代学术的核心是哲学。中国古代学术的核心就是史学。

“史”最初就是官名,相传在夏朝就有史官,在先秦时期史官就负责记录帝王将相的言行,起草文书,也负责天文历法和掌管祭祀。到秦朝称作太史令,西汉是太史公,司马迁就是最著名的一个太史公,他编纂的记录就被叫作《太史公记》,后世才称作《史记》。但作为官职的“史”蕴含的意思远远超出历史记录的范畴。

在魏晋时期,作为言行记录和修编意义上的史官从太史令中剥离出来,最后“太史”就主要负责天文历法,唐代开始有时作“司天监”,有时仍作太史院,直到明清时期称作“钦天监”。

所以我们看到中国古代所谓天文学家其实都是史官,张衡是史官,沈括是史官,郭守敬也是史官。于是中国古代的天文学传统表现出与西方完全不同的特点。西方天文学家往往是游离于政治体系之外的自由学者,而中国的天学家都是在官方体制之内的。

在古代中国,史官的天文学追求的不是希腊人的“拯救现象”,而是“究天人之际”,是担负着沟通天人关系的神圣使命的。我们之前就提到,“自然的发现”是希腊人的特色,中国古代并没有发现一个与人相对的独立自存的“自然世界”,中国人的“天”始终是与人相呼应的。所以对天的观测和研究就是对人事,特别是王朝气运的研究。

所以中国古代天文学是被皇家垄断的,如果民间私自研究天文,就会被认为意图谋反,而谋反者往往确实要举出一些天文现象来表示自己造反是奉天承运,名正言顺的。天文学被皇家垄断也导致天文学家往往都是世袭的家族。这一方面保证了天文学传统的连续性,但另一方面显然也使得天文学研究容易固步自封,缺乏活力。

中国古人没有希腊人那样相信天界永恒不变的信念,相反,天界当然是富有变化的,因而才与人间气运的变化息息相关。

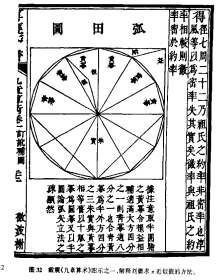

因此中国古代天文学非常重视观测,皇家一般会设置多个观星台,有专门的官员负责每天不间断地观察天空,一个人专门看北边,一个人负责南边,一个人负责天顶等等。一些天象记录需要两个天文台之间互相核对后才会上报,非常严谨。

因此中国古代给世界人民留下了最全的天象记录,特别是日、月食和新星、彗星、流星、太阳黑子等记录。对商朝甲骨文的研究确认了当时的多次月食记录和一次日食记录,最早的在公元前1361年。一块公元前1300年左右的甲骨上记录了一颗新星,被认为是现存最早的新星记录。公元1054年的一次超新星爆发创造了现在的蟹状星云,而这次超新星几乎只有中国的文献中找得到,而且对其方位、亮度和持续时间都有准确的记录。

对比现代天文学家的推算,中国古代对于日月食、彗星等天象的记录是非常准确的,不过也有许多漏报,这些缺漏未必是因为观星者的疏忽造成的,因为许多天象意味着“天戒”,是天给予皇室的警示或训诫,因此皇室需要作出反应,及时进行相应的祈禳仪式,皇帝下达罪己诏或者罢免大臣等等,但如果太史官认为此时皇帝不需要训诫,就可以不上报,皇帝没有采取相应的仪式,这一天象可能就不被记录到史书中去了。

周公观影台,郭守敬1276年建造,明代重修。图片来自吴老师讲义

周公观影台,郭守敬1276年建造,明代重修。图片来自吴老师讲义

中国的天文观测仪器也很发达,比如至少从汉代的张衡那里就比较完善的“浑仪”,它由标示赤道、黄道等圆圈组成,用以测定天体的方位。浑仪加上演示天体方位的浑象合称浑天仪。浑天仪的制造在宋代达到高峰,苏颂在1086年开始建造的“水运仪象台”就是一大标志,水运仪象台集观测、演示、记时、报时为一体,其中的擒纵装置是机械钟的关键部件。

水运仪象台在北宋灭亡之后被金人搬到了燕京,最后被废弃,而南宋时期人们试图根据苏颂的手稿还原仪器,但由于手稿的描述不够详细而无法成功,从此失传。直到建国后王振铎根据手稿和脑补复原了机器。但这一复原是否成功其实是有争议的,因为如果真的按照原始大小复原的话,仪器是很难持续运转的,因此有些现代的复原版本直接用电动机驱动来作演示。这可能有两种原因,一是由于文献描述不精确,现代人还没有找到最好的还原方式;二是苏颂的仪器在当时就不是长期运转的,因为中国古代的天文学活动在许多时候其实是祭祀和仪式活动,一些大型的演示性器具往往只需要在重要的仪式中运转一下,在平时并不是实用的。

后来一些西方传来的机械器物其实也大多被中国皇家当作观赏品,而并不注重其实用价值。

顺便提一下王振铎(1911—1992)这个人,其实中国古代的几大奇器都是由他复原的,除了水运仪象台之外,还有指南车、记里鼓车、地动仪和司南。

其中记里鼓车的复原是相对可信的,指南车已经有多套方案,但我们不清楚古人到底用的是哪种机制。至于地动仪和司南就相对可疑了。地动仪的情况可能与水运仪象台相似,那就是在当时它也不是真正实用的,可能只是作为某种礼器。而司南更可能是完全无中生有的想象,现代的复原版本中,如果使用天然磁石,无论如何打磨青铜平台,都无法让磁勺克服摩擦力自动旋转。在古代文本中的“司南”很可能指的只是指南车,而根本不是一个磁铁勺。(参考江晓原:http://blog.sina.com.cn/s/blog_485f2bc801017l4f.html )

类似的误会在对中国古代科技成就的复原中经常出现,因为古人的记述往往模棱两可,现代人通过脑补往往加入了过多的想象,这是我们需要小心的。

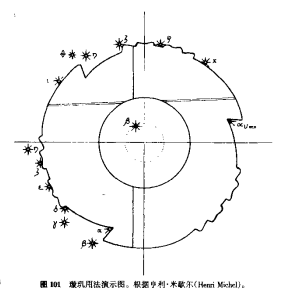

中国古代天文学很可能受到过巴比伦天文学的影响,但与西方以黄道为主的定位系统不同,中国古代采取的是以北天极为中心的赤道体系。北我们知道在北纬地区,北天极周围的恒星是永不落山的,这些星就叫做拱极星,整个星空看起来就像是围绕北极星在旋转。理所当然地,北极星就对应皇帝,由于观星就是关注帝王的气运,以北极星为中心似乎是顺理成章的事情。中国古人也正是如此给星空定位的。即从拱极星的方位出发延伸到赤道的二十八宿来建立星空的坐标。

一种非常古老的玉器“璇玑玉衡”似乎就是通过拱极星来确定方位的一种仪器(如图),当然玉璧更多地应该是一种象征性多于实用性的礼器吧。

当然中国古代天文学不光擅长观测,推算方面也不弱。在历法方面,主要问题是计算年、月、日的关系,古代中国人很早就有了非常精确的数据,对月食的周期也有准确的认识。至于日、月和五大行星的运行,包括其不均匀性,中国古人虽然没有建立几何模型来进行解释,但是基于经验记录和代数方法,也能够得到相对准确的估测。

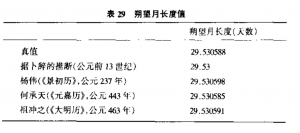

在商代的卜辞中就记录了详细的天象观测,例如可能记录了一次冬至后经过548天回到夏至,这似乎是试图通过更长跨度的记录来推定回归年的精确数值。至少在汉代,中国人就已经很明确一个回归年大概有365.25天,一个朔望月大约有29.53天,随着中国天文学的发展这些数值也在不断精确。

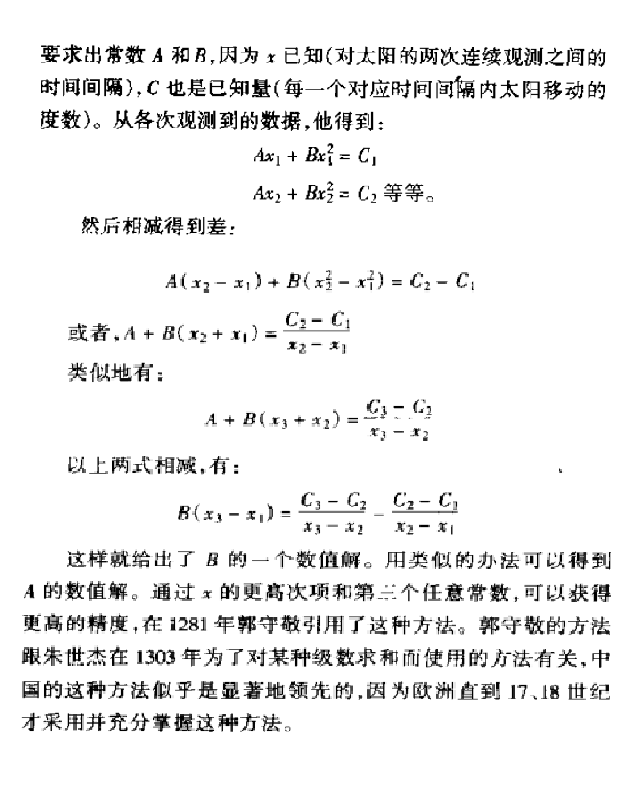

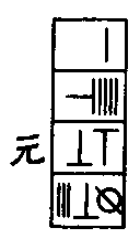

至于日、月和五大行星的不均匀运动,中国古代是通过代数方法估算的,例如在唐初李淳风的著作中就引入了二次方程和有限差分法来处理太阳运动的不均匀性,翻译成现代符号大致是这样的(如图):

中国从元朝起专设回回司天监,供养穆斯林天文学家,引入阿拉伯天文学。明朝的钦天监仍然沿用元制,分别处理汉历和回回历,并引入阿拉伯人的数理方法,明朝的贝琳依据阿拉伯天文学编著出《七政推步》,推算日、月和五大行星,但托勒密体系的几何模型在中国也被置换为代数方法。

中国古代的数学成就也很丰富,不过需要注意的是,中国古代并没有现代意义上的数学这一学科或者说研究领域。我们知道希腊人的“数学”包括算术、几何、天文、音乐,是致力于灵魂升华的纯粹学问,但中国显然没有类似的观念。在中国,一部分所谓的数学家同时也是天文学家,天文推算需要许多数学技术。另一部分的数学家出自民间方术传统,各有师承,总体而言并没有统一性或连续性。例如宋代最著名的三位数学家:秦九韶、李冶、杨辉,生活年代相近,但套路完全不一样,相互间也没有交流。

和天文一样,数学在中国古代同样与“究天人之际”,亦即研究人的“气运”密切相关。在汉朝刘向、刘歆编纂的第一部图书目录《七略》中,“数术”是其中一略,包括天文、历谱、五行、蓍龟、杂占、形法这六类。其中天文包括现代意义上的天文学和占星术;历谱包括历法、声律、宗谱等;五行研究金木水火土的交互感应,还包括吉日的选择之类的知识;蓍龟就是用蓍草和龟甲进行占卜;杂占包括梦兆等其它卜算和仪式;形法包括对地形和面相之类形状的研究。在清代的《四库全书》中,《九章算术》之类被归入子部天文算法类,但子部术数类底下包含的是《太玄经》、《皇极经世经》等历算之书,也包括《开元占经》之类有天文学意义的著作。

从现代人的眼光看,算术之算和算命之算显然是两回事,但在中国古代人的视野里并没有严格的区分。算就是算命之算,数就是命数之数。《皇极经世经》也被认为是一部严肃的理论性著作,讲“观物”,讲“穷理尽性以至於命”,通过观察事物,穷究事理,挖掘本性,最终把握人的命运。被朱熹归入“推步之书”的范畴,和《周髀算经》之类是同一类书,若要说区别的话,也许是前者更偏理论,后者更重技巧吧。

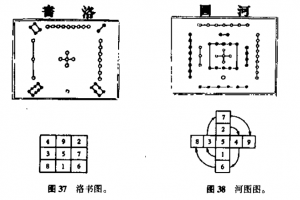

传说中由洛水神龟和黄河龙马献给大禹的“河图—洛书”就是一种介乎数学和方术之间的事物,它们的原始版本至少在汉代就出现了,但在宋朝得以发展,被称作“纵横图”,或者西方人所说的“幻方”,发展出高阶幻方乃至立体幻方等复杂的形式。但河图洛书也成为术数之源,卜算、风水、经络、炼丹等各种学说都会引用。

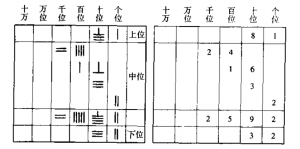

在珠算流行之前,中国人的计算方式主要是筹算,算筹最初就是竹制的小圆棍,也许与八卦的长短棍同源,所谓“运筹帷幄之中”就是运的这些小竹棍了。老子就说过“善数者不用筹策”,可见筹算至少在春秋时期就已经流行了。筹算法用横置的算筹表示1,竖置的算筹表示5,几组算筹横向排列,以十进制表示数字。筹算有一套四则运算的方式,例如下图演示了81乘32的算法。

到晚近时期,算盘取代算筹成为主要的算术工具。无论是算筹还是算盘,与笔算相比,其优点和缺点都是可以抹去中间过程,中国的数学始终是重结果、重实用,而不重视过程和证明的。

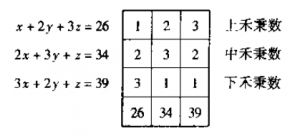

中国古代的代数方法最初也是由算筹形式表现的,古代中国和古代希腊数学中都没有现代这样以x、y、z、a、b、c等符号表达的简洁的等式,希腊人以几何学的方式做代数问题,而中国人也以某种方式把代数问题空间化。例如汉代的《九章算术》中就用把算筹放在不同方格的形式表达多元一次方程,如图:

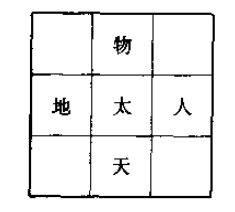

在宋代,一套非常精致的代数表达和演算系统被发展出来,那就是“天元术”。天元术以表示常数的“太”出发,最多可以向四个方向延伸,分别为天、地、人、物,延伸的第1格为1次,第2格为2次,以此类推,在相应的格子里放入算筹,负数的话就多加一条斜线。下图即xy3-8y2-xy2+28y+6yx-2x-x2的记法。如果说一元多次方程则可以省略地记为一竖列,在旁边标示一个太或元字。比如下图为x3+15x2+66x-360=0的记法。

天元术在明朝已经逐渐失传,直到清朝在西学东渐的刺激下,被中国数学家重新发现其价值。相比西方近代的符号化代数,天元术看起来非常优美,但终究还是缺乏灵活性和普遍性。

在几何学方面,中国人虽然不擅长证明,但在测算方面有所特长,三国时期的刘徽《九章算术注》创立割圆术,通过圆内接正192边形的面积,得出π≈3.14,南北朝时期的祖冲之(429-500)父子更是计算到圆内接正6144边形和正12288边形的面积,得出π=3.1415926~3.1415927,领先西方人将近一千年。

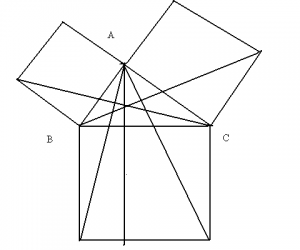

当然中国人也不是完全不会证明,比如下图是三国时期赵爽给出的一个勾股定理的证明,实质是4个直角三角形(ab/2)和一个小正方形(b-a)2加起来等于c2。相比毕达哥拉斯的“捕鼠器”证明,中国人的证明似乎更加优雅,但也似乎更偏向代数思想。

在中国古代,农学、医学等实用性、经验性的学科都很发达。

北魏时期的《齐民要术》是中国现成最早、最完整的一部综合性农学著作,包括10卷92篇,反映黄河中下游地区的农业生产状况。明朝末年徐光启(1562-1633)所著《农政全书》是中国古代农学的集大成,总共60卷,50多万字,包括农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、蚕桑广类、种植、牧养、制造和荒政12项。其中荒政占了全书1/3左右的篇幅,注重备荒救灾。

医学方面,成书于战国或秦汉时期的《黄帝内经》用阴阳五行理论建立了中医的基本理论框架,

东汉末年张仲景的《伤寒杂病论》提出中医诊断学中的“六经辩证”(太阳、阳明、少明、太阴、少阴、厥阴)和“八纲原理”(阴、阳、表、里、虚、实、寒、热),确立了中医临床医学和处方方剂的范本。隋唐时期的药王孙思邈(约581-682)著《千金方》,强调医术为仁术,主张“人命至重,有贵千金”,对病人无论“华夷愚智”一视同仁。

当然还有明末李时珍的《本草纲目》是中国古代药学的集大成,包括16部,52卷,190万字。很早就传入欧洲,被译成德、法、英、拉丁、俄等文字,达尔文的《物种起源》也引用过它。

除了成文知识之外,中医主要还是一门实践技艺,在理论方面,中医长期以来都停留于黄帝内经所确立的概念框架之内,后世的中医理论以对《黄帝内经》、《伤寒论》等经典的注疏为主,中医理论可能是中国传统科学在现代科学的冲击下仍然保留自己独特性的一直独苗,但现在也饱受质疑。无论如何,中医留给我们的最重要的遗产或许不是抽象理论或实证知识方面,而是在实践中对待疾病和病人的态度和方式。毕竟医学在古今中外首先都不是一门科学,而是一门实践活动,在科学之外还有着更多的内涵。我之前的通史课程有意回避了医学史方面的内容,就是因为医学史很难简单地处理成科学史之内的一个环节。

中国古代的地理学非常繁荣,这也是隶属于史学传统之内的。中国古代的方志传统致力于记录九州各地的风物、人情,水文、地理。在宋代,各类地方志至少已有数百种,到明清时期,几乎每一城每一镇都有自己的地方志,一些名山大川还有专门的志记。

中国的制图学很早就采用矩形网格制图法,三国时期的裴秀(224-271)被认为是中国制图学之父,可惜他所绘《禹贡地域图》没有流传下来。

流传至今代表着中国制图学最高成就的一幅地图是宋代(约1137年)的石刻,现存西安碑林的《禹迹图》,该图使用网格制图,对河流和海岸的刻画非常准确。这显然需要对全国地理进行全面和细致的考察。其制图成就与同时期欧洲中世纪的地图完全无法比较。

最后我概述了一下中国技术成就以及四大发明,基本上直接使用了吴老师的课件,此处省略。

扩展阅读

江晓原:《天学真原 》

劳埃德:《古代世界的现代思考》

很有意义的文章!

关于“李约瑟问题”,强烈推荐看一下刘青峰教授写的《让科学的光芒照亮自己》,虽然是80年代的书,但是作者使用系统论来对这个问题所进行的探讨个人认为非常深刻,迄今为止未见出其右者。

这里是豆瓣关于本书的评论,http://book.douban.com/review/2381852/

谢谢你的推荐。但是这的确毕竟是一本80年代的书,我不知道你还看过哪些更新的研究,如果你未见出其右者,可能是你没找到方向。新近中国的科学史研究,或者新近引入的西方科学史研究资料,提供了很多东西。

刘青峰聚焦的科学史事例基本上都是工业革命之后,但李约瑟问题的关键时间点是哥白尼到伽利略、牛顿这一科学革命时期,近代科学在这段时期已经奠立起来了。但刘青峰所强调的理论、实验、技术之类的互相循环的过程,在近代早期还没有形成。

有一些对历史问题的把握刘青峰是有问题的,比如蒸汽机的发明和改进,刘青峰认为是建立在真空理论的基础之上,但事实上并没有直接的关系。科学传统与技术传统的全面融合在第二次工业革命之后才比较明显,而在第一次工业革命及之前并没有明显的互动。另外他关于科学革命时期衰落的宗教和科学相对立之类的说法也是大成问题的。细节的问题很多,对许多科学史人物的理解都还是常识式的、一厢情愿的。

我觉得这跟什么时代的书没啥关系,讲得对,哪个时代出的都无所谓。讲得错得,你就是昨天最新出来的成果,也改变不了被抛弃的结局。

我姑且认为刘是错的。那么正确地是什么样的?楼主也没讲出来。那么你凭什么说刘是错的?比如他说理论、实验、技术的循环在近代早期没有形成,那么什么时候形成的?为什么近代早期没形成?有何判断依据?

再比如蒸汽机的发明和改进,刘青峰认为是建立在真空理论的基础之上,但事实上并没有直接的关系。有什么依据说没有直接关系?

你要做判断,肯定有一个标准,一个依据在那。但是这个标准、依据你没讲清楚,或许你自己知道。

而且西方科学史是根基督教的变迁是紧密相关的,如果不弄清楚基督教的变迁,是讲不清西方科学史为何会这样发展的。中国人因为没有宗教的观念,所以看西方是看不清的,因为西方的各种变迁,是离不开宗教变迁的。也就是说科学史得去科学以外找变化原因,不能光停留在科学史内部。

补充一下:

其实科学史的问题很难,因为首先要弄清楚什么是科学?什么是数学?中国古代的算术是科学吗?如果不把这弄清楚,后面全部都是错的。

大家都一厢情愿的认为中国古代科学技术很发达,而且貌似也很像现代科学。其实根本就不是。中国古代科学,包括那些算术,貌似很象现代科学,其实根本不是。一旦把现代科学、现代数学的定义、本质弄清楚,就会发现,中国古代科技跟现代科学之间隔着巨大的鸿沟,永远也过不来。西方的数学如果不是建立在几何原本之上,也不会演化成现代数学,跟中国古代的算术是一样的位置。

首先,针对李约瑟问题,我文中已经说了我的看法。

第二,理论—实验—技术的循环是在19世纪形成的,我之所以没有讲是因为我的课还没讲到19世纪,下节课就到了。我马上要贴出来的18世纪科学就讲了为什么在18世纪,理论和实验还是脱节的。

理论—实验—技术直到19世纪才融合在一起,这基本上是科学史界的共识,你随便看看90年代和新世纪引入的科学史研究著述,依据有很多,所以我说他的书是80年代的,因为他没有掌握现在研究者应当掌握的许多基本资料。

蒸汽机与真空理论没有直接关系,你也可以随便搜索一些研究文章。因为要摆依据,我们需要给出一些历史细节的考据,我的课程讲稿并没深入到那个地步。因为这些判断在学界是比较共识的东西,并不是什么惊人的观点,所以我也不必特别给你介绍哪一条研究,事实上你随便搜搜80年代后的新近研究都可以找到依据。如果你搜不到,再来问我,我可以帮你指引。但如果你根本不搜,根本不看新近的资料,就守着80年代的文本以为真理,那我也没必要与你多费口舌。

至于现代科学与基督教的关系,我在第7讲讲了,我在第8讲还讲了印刷术的关系,我在11讲还讲了神秘主义传统的意义。我一直都没有忘记在所谓“科学以外”去找科学史的原因。不知道你指责的光停留在科学史内部是针对什么?

我补充一下,我发现了,你是根本没看我的文章吧,别说其它几讲,这篇你也没看吧?

我一开始就讲,“中国古代科学本身有一套完全不同的发展逻辑,因此即便说就某些细节方面而言中国表现突出,但作为一个整体的科学事业而言中国从来没有比西方优胜,或者说本来就没有可比性。就好比问一棵柳树明明曾经长得比桃树快,但为什么最终却是桃树先结果呢?”我认为“中国科学与西方科学的差异从萌芽阶段就已经产生了,虽然在生长过程中有许多相似之处,但始终不能完全放在一个标准下衡量。”

但我随后指出,尽管此科学不同于彼科学,但也不是简单地消除了问题,毕竟“也不是说两者完全不可比较。究竟在何种意义上可以比较,这仍是有待梳理的。”

对中国古代天文学和数学的介绍,我一直在强调它们从一开始就与西方的路数不同。比如关于数学:

“中国古代的数学成就也很丰富,不过需要注意的是,中国古代并没有现代意义上的数学这一学科或者说研究领域。我们知道希腊人的“数学”包括算术、几何、天文、音乐,是致力于灵魂升华的纯粹学问,但中国显然没有类似的观念。在中国,一部分所谓的数学家同时也是天文学家,天文推算需要许多数学技术。另一部分的数学家出自民间方术传统,各有师承,总体而言并没有统一性或连续性。例如宋代最著名的三位数学家:秦九韶、李冶、杨辉,生活年代相近,但套路完全不一样,相互间也没有交流。”

“和天文一样,数学在中国古代同样与“究天人之际”,亦即研究人的“气运”密切相关。”

我只是大略的浏览了楼主的文章。我也不是针对楼主的文章做批评,只是稍微谈了下自己的看法。毕竟你是专业的,我只是业余的。大家讨论一下而已,不必太过认真。

前面的观点是针对你批评刘青峰的作品的。我见识鄙陋,就说一下而已。

科学史界的共识当然有道理,但是是否一定正确?我觉得也未必。我只是提出一个怀疑,算不得事。我的意思是不要把科学界的共识当做真理来用。

我看了一下你讲基督教的内容,很明显用了心,但是觉得讲得不够好。没有把基督教内部的理论变迁讲清楚,不把这弄清楚,很多科学史问题是讲不清楚的。比如古希腊文明和基督教文明原来是两个东西,基督教原来是根本不处理古希腊的哲学和科学的,要到教皇革命才出现经院哲学,才开始用古希腊的哲学和科学来讲上帝。共相的顶端就是上帝。原先研究数学都是反上帝的,现在研究数学可以强化对上帝的信仰,这才出现了对古希腊科学的重新研究,但是此时的古希腊科学是不能跟基督教教义冲突的。对经院哲学的反思,出现了新教,此时古希腊文明和基督教文明再度分开,各自进行纯化。于是古希腊科学和对上帝的信仰才能共存并各自发展,此时即使科学大发展也不会和上帝的信仰产生冲突了。所以只有在新教中才出现了科学的飞跃。牛顿等科学家都是新教徒。天主教徒里面很少有科学家。

不从宗教内部去看,是看不到这些东西的。

这些问题都太复杂,涉及的因素很多。我这个外行就不继续发表谬论了。

祝你学术不断进步,能够拿出更好地作品出来。我就不再持续回应了。

谁说了要把共识当作真理来用的?但你要反对共识先得了解共识吧,难道是不需要了解学界的基本成果,随便停留在80年代或70年代的材料,再说两句真理与时代无关,就可以自我满足了吗?我其实并没有想批评刘青峰的作品,刘青峰的书是好书,但有时代局限性,我们今天的人不应该满足于他的书了,建议找些更新的东西读读,这是我开始想要表达的事情,你同不同意?

至于基督教方面,我当然是没有讲得太深了,事实上现代科学与中世纪晚期唯名论的兴起有关(唯名论否认共相存在),而不是新教。牛顿也许是新教徒,但哥白尼、伽利略等都是天主教徒,而哥白尼革命发起之时根本就没有新教什么事。新教的兴起和科学革命是大致同时或稍晚的,它们有关系,但肯定不是你所说的那样只有新教才能出现科学的飞跃这样的关系。当然我这里没办法讲得很细,你有兴趣的话推荐你读一本吉莱斯皮:《现代性的神学起源》。

忍不住又来回应一下。

我并不是反对共识,我只是怀疑共识而已,了解当然是对的,但不把共识但绝对真理。

刘青峰的当然有局限性,但是我觉得你的也讲得不不够好。恕我冒昧,我虽然是业余爱好,但是也还敢发表点谬论,欢迎指正。

哥白尼革命当然很重要,因为他们都还是在天主教时代,所以哥白尼快了才敢发表,科学发展在那个时代必然被禁止,所以天主教压抑了科学的发展,到了新教时代就不会压抑了。这才出现了科技大发展。

《现代性的神学起源》看过了,写得还不错,就是比较难看,而且有的地方也讲得不对。你可以看看伯尔曼的《法律与革命》,你不知道教皇革命,你就不知道为什么古希腊文明怎么跟基督教(也就是希伯来宗教文明)融合的,你不知道这个,也就不知道为何会出现经院哲学了。

关于哥白尼革命,你可以看我的第9讲,哥白尼迟迟不发表,并不是受到天主教的压制,反而当时的教皇和红衣主教在敦促他早点发表,拖延发表是他个人的保守性格所致。

教皇革命也许很重要,新教革命也许也很重要,但我不知道它们的重要性是不是真理?你反反复复讲不要把共识当真理,我同意,我也没有把什么当真理,我整门课都在反复提醒,叙史的策略并无绝对,我可以侧重这方面讲,你可以侧重那方面讲,“面面俱到”的历史是不可能的,每一种叙史策略都是某种省略。你觉得我的讲法不够好,你的更好,这是见仁见智的问题,但你把视角当真理,不采取你的视角就一定不知道真相,这是不是太自以为是了一点?

教皇革命我虽然没有提到,但在第7讲我提到了“12世纪文艺复兴”,11-12世纪欧洲大量引入希腊学术,导致大学出现,经院哲学兴起,这是欧洲科学的基础。12世纪文艺复兴背后当然应该有教皇革命营造的新的政治环境的影响,但我说的另两方面也一样重要,一是西班牙收复运动导致阿拉伯人的希腊学术引入拉丁世界,二是城市商业的发达导致市民社会的形成和行会的出现。无论如何,我们讲最重要的都是这个结果:大学的出现,没有大学什么古希腊和希伯来融合都是白搭。而大学出现之后,经院哲学的发展相对而言有独立性,并不完全取决于教会的态度了(教会几次谴责亚里士多德,但没有阻碍希腊学术的发展),所以我重点讲大学,而忽略教会内部的细节,我认为无伤大雅。

你只看到教皇革命这一小点,但这并不能穷尽为何会出现经院哲学的所有前提。当然能看到这一点是好事,我可以向你学习。但如果一叶障目,只看到这一点就忽视其它方面,抓着一小片真理就心满意足,趾高气扬,我就觉得很悲哀了。

我可没说我讲的是真理,我一直在说我讲得都是谬论。希望大家不要盲从。准确地说,我讲的是“假说”。

严谨一点的说,大家讲的都是“假说”:假设我说的是对的。至于是不是对的,后世自然会判断。

我不记得是哪本书里写的,好像是《现代性的神学起源》:新教坐收了天主教中成熟的果实。(大意如此),这实际上是说天主教的黑暗时代产生了很多新的东西,比如说现代法律,比如说现代大学等,这些东西在后来产生了巨大的影响。只是当时看不到。经院哲学就是其中很重要的一个东西。对它的反思才有了后来的唯名论和新教改革。这些东西对西方现代科学发展影响极大。

我只是觉得这些东西你没有看到,我告诉你,你愿意听就听,不愿意听就算了。也许对你有用。我是觉得你写得不错才回应,要不然根本懒得回。你爱错就错下去呗。

我认为楼主的很多观点停留在表象层面,(很多人的研究都有这样的问题)希望你能深入到表象的背后去,把表象过滤掉,才能得到真正重要的观点。

总之看起来我需要多谢你费心指教,然而我始终不太清楚你指教我的究竟是什么,我究竟错在哪里?我究竟没有看到什么东西。我当然知道我有许多不够深入和值得推敲的地方,但我没有看出来你究竟给我提供了什么?是说一定要读中世纪晚期天主教教会史和神学史吗?也许这是重要的,但其实重要的环节还很多,中世纪晚期的欧洲城市史、商业史等等也都很重要,深入考察每一个方面都可以加深我们对科学史的理解,但我不认为只有像你这么看才能看到真正重要的东西,别的角度看就一定都是表象。

你宣称“不从宗教内部去看,是看不到这些东西的。”但你列出的这些东西要么别人都能看到,要么干脆就是错的。

但我跟你纠缠不是因为我认为你是错的(虽然我指出了你言论的一些错谬之处),而是因为你宣称我是错的,而且不听你的我会一直错下去。如果你只是说我过于表象,不够深刻,这可能是一个品位问题,见仁见智,没法反驳。但如果你把自己的品位当作唯一的标准,不符合你的就不行,那也太狂妄了一些。

你说你讲的是谬论,希望大家不要盲从,但你又希望我跟从什么?

其实我们本来没什么太大分歧,你一开始提的一些看法我都同意,我只是不爽你根本没看我的文章就一通指点的态度,于是我告诉你我其实都有考虑的。但你似乎骑虎难下,不愿意承认你批错了人,只能继续强调我还是图样图森破了,其实这又何必呢?如果你只是把教皇革命等方面视作一个有益的参考来提示我,我接受并且感谢,但你为什么非要把它视作一个裁量评判我走错了的标准来强调呢?是你本来就是这么个意思,还是你不愿服输而骑虎难下只能这么坚持呢?如果是后者,那就消消火,如果是前者,那么恐怕你的历史观很成问题。

恩,谢谢博士评论,你的文章先mark下,有机会一定把你的文章和你推荐的书都看完。

Pingback: 随轩 » 科学通史怎么讲——“科学通史”课程总结