我的博士生姚禹最近在讨论班做了报告,讨论了从现象学角度对普特南“缸中之脑”思想实验的重构。题目是他自己选的,我感觉可以做,但对他实际做出来的东西我很不满意。我的批评就不在这里复述了,我在这里简单记一下我对“缸中之脑”的理解。

首先普特南之所以提“缸中之脑”这个思想实验,绝对不是为了重新提出一套“外部世界怀疑论”,在怀疑论的意义上,缸中之脑并没有什么新奇之处,我认为康德的“物自身”就足以回应一般意义上的怀疑论,而极端意义上的怀疑论则压根不可能回应,无需理睬。

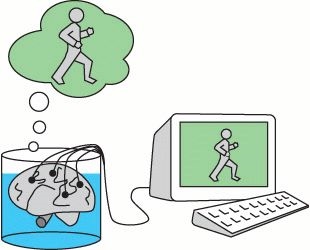

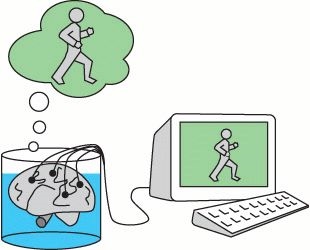

普特南提出缸中之脑,其实是试图给出一套“反证法”,用极端化的情形揭示出分析哲学传统的指称理论的矛盾,进而反驳传统的“外在实在论”,佐证普特南自己的“内在实在论”。

所以我说,对“缸中之脑”实验进行现象学的重审可能是有意义的,但这个意义决不能落到重提怀疑论的层面上,这样的话相比普特南都是倒退,更无颜以现象学自居。“缸中之脑”作为一个极端化的情形,应该是要把某种理论或某种态度的悖谬之处无限放大,从而驳斥这种立场,这才是有意义的思考方式。如果一个极端化的思想实验并不能揭示任何一般情形下就存在的问题,那么这种思考更像是古希腊的智者、中世纪的经院哲学和当代的(部分)分析哲学,走向了诡辩家而非哲学家。

缸中之脑是极端化的情形,它只是点明了那些在非极端化情形下就已经暴露的问题,普特南其实已经明确表明了非极端情形,比如说:一个从未见过树的人能否用“树”这个词指称树?进而,如果所有人都从未见过树,树这个词能有指称吗?如果所有人从未见过树但都以为自己见过树,又如何呢?……

我来重构的话,可以立刻给出一个缸中之脑的“去极端化”版本:AR眼镜——假设一个人从小到大一直戴着一个AR眼镜看世界,从未“直接”用肉眼看过世界,那么他对世界所形成的知识有何不同?

我在私下与姚禹交流时,曾提过“VR之蛋”的概念,其实是随便说的,被他郑重拿来改写成“茧中之身”进行报告。其实我提这个概念只是为了反驳他最初的思路:试图用身体现象学来整个“取消”缸中之脑的问题。我认为这是轻率的,而且也是建立在对身体现象学的误解之上。如果说所谓身体现象学就是说“大脑与身体不能分离”,那么我们不让他们分离又如何呢?只要设定疯狂科学家不是把虚假的感觉直接传给神经元,而是设定连大脑带身体一股脑塞进去的VR蛋壳,在这里头营造虚假的世界,效果难道不是和普特南的缸中之脑是一样的吗?

AR眼镜就是VR蛋壳的弱化版本。试想一个人从小就带着AR眼镜看世界,但这个眼镜做得轻薄贴身,他从来不知道自己是带着眼镜看世界的。那么他(如张三)指着太阳说“日”,和其他人(如李四)指着太阳说“日”,说的是一个东西吗?

在普特南转述的传统指称理论的立场下,这两个日不是同一个日。但这是一个“上帝视角”的判断,而在张三的视角下,李四说得日就是自己指的日,在李四视角下亦然。再比如说假设AR眼镜把所有的红和蓝颠倒了,张三看到别人说的“红色”时其实感觉到的是“蓝色”等等。

这个思想实验的关键在于,这种区分只有在一个上帝视角或一个超越的视角(比如摘下眼镜的张三,又或者为张三戴上眼镜的疯狂科学家)下来谈论才是有意义的,在所有人都不具有超越的视角的情况下,这些区分并没有意义。考虑到普特南逐步走向实用主义,就更容易理解他的立场了。

现象学是怎样的立场呢?当然,现象学家也将承认张三的“日”和李四的“日”,“指的是”同一个日,因为那“一个”本身并不是天然存在的,并不存在一个上帝视角意义上的“一个太阳”,然后人们以不同的方式去观看他和言说他。客观性是主体间性的产物,而不是先于任何主体预先摆在那里的。把任何事物看作“一个XX”,是需要“沉淀”的,沉淀的过程包括技术环境和与他人的交往在内。

现象学家并不认为我们看到的首先是零碎的“感觉材料”,我们看到的是事物的“侧显”,无论是透过肉眼看还是透过望远镜看还是透过AR眼镜看,看到的都是事物的经过某种压缩或删减的“一部分”,但透过这“一部分”我们看到的就是该事物。我们就是说“我看到了太阳”,而并不是说:“我看到了太阳的半边的表面”;类似地,我们也不是说“我看到了太阳光在镜片上折射的产物”,也不是说“我看到了镜片上通过电子信号激发而显示的形如太阳的显像”。只有在什么时候我们通过某一媒介看到的是“形如太阳的某种东西”,而不是“太阳”呢?恰恰在相应的“沉淀”尚未完成之际,比如说,对相关技术的学习尚未完成之际,或者说在与他人沟通遭遇障碍之际。

现象学认为,我们的意识或知觉是可以通达事物的,但这个“通达”从来就不是直截了当的,“通达”是有阻滞,有结构,有厚度的。在这个意义上,AR镜片的“阻挡”,和肉眼看太阳所遭遇的“阻滞”并没有本质的区别,我们总是必须通过某些媒介性的东西,如技术器物、身体技艺、知识储备、语言习惯等等,才能与事物打交道。肉眼看到的太阳就一定比滤光镜中看到的太阳“更太阳”或“更不太阳”吗?透过电子仪器所看到的,和眯着眼看到的一样,都只是太阳的一种“侧显”,是太阳的一种特定的呈现形式,但我们就此谈论的还是同一个太阳,这同一个太阳之所以同一,并不是因为先行就有一个太阳摆在那里等待我们去看,而是因为先行的通过历史性的沉淀,通过一定时间的学习与磨合,在主体间形成了这种一致性。

那么如果疯狂的科学家在AR镜片上动了手脚,让张三看到的是“虚假的”太阳呢?(比如太阳上长了角)事实上,根本不需要疯狂的科学家,在历史上和现实中,不同人关于某些事物有非常不同的经验印象,这种情况是普遍存在的。古代希腊人从来没有在太阳上看出黑点,而古代中国人非但能看到太阳上有黑点,还能看到星星上长了角。这就是由于双方在天文学理论和观星技术等方面的沉淀不同,而造成了分歧。这种分歧不只是理论上的,也渗透在观察经验之内。经过文化的融合、思想的碰撞,人们就许多事情逐渐达成了共识,但又逐渐产生了许多新的分歧,这并不奇怪。张三和李四如果对太阳产生分歧,那么他们可以通过交流来澄清(当然很可能达不成共识)。但如果张三和李四压根没有分歧,那么他们谈论的当然就是同一个太阳。甚至,在张三和李四存在分歧的情况下,他们也可以讨论同一个太阳,因为没有同一,怎么谈论分歧呢?但无论在何种情况下,张三和李四都不可能谈论那个作为“物自身”的“太阳本身”,如果他们确实在讨论“太阳本身”,那么这个符号更像是象棋中的“马”,只是在一种特定的精心设定的语言游戏内部有其意义,而在其它语言游戏中并无意义。

其实就结论来看,现象学和普特南是相近的,都是反对上帝视角,都在某种意义上持有一种介于独断论和怀疑论之间的态度,甚至都在某种意义上接受一种类似实用主义的态度(比如说概念的意义在于使用)。但他们的论证思路大不一样。普特南深陷分析哲学的语境,因此想要拔出来是极度艰难的。他试图跳出上帝视角,但并没有跳出对符号抽象的先行设定。现象学同样要破除上帝视角,超越“自然态度”,但应该走得更深入,更彻底一些。

如果说“缸中之脑”的思想实验只关涉到“语词”与“物自身”的关系,那么也还是有点无聊,“缸中之脑”除了是AR眼镜的极端化之外,也可以说是任何技术“代具”的极端化。涉及到的是“身体“的“可替换性”或“可扩展性”上面。

从这个角度说,“缸中之脑”思想实验恰好可以用来反驳一种狭隘化的身体现象学理解,把现实的解剖学身体看作是某种不可替换的东西。现象学的基本特色就是“反现成化”的思维方式,现象学讲的时间,首先不是由钟表记录的客观时间,现象学讲的空间,首先不是由笛卡尔坐标系规定的绝对空间;现象学讲的身体,首先也不应该是生物学、解剖学意义上的身体。这个解剖学意义上的身体,无疑具有“可替换性”,现象学无法否定解剖学身体的可替换性,相反,现象学倒是认为,这种身体的替换不需要诉诸未来的高科技才能发生,而是在人类使用技术(人的延伸、代具)的时候,就已然发生了。所以在这个意义上把“缸中之脑”“去极端化”,首先就得到了人机一体的“赛博格”,再退缩回来,就得到了“义肢”、“假体”,再退回来,就是身体之延伸的“代具”,即一般意义上的技术。但这种极端化似乎不能一蹴而就,一般情况下,身体之“替换”或“延伸”,是需要学习的,所谓的“身体图式”并非固定不变,而是在学习和训练中变换和重构。如此看来,“缸中之脑”这一过于极限化的思想实验未必适合用来做身体现象学的演习,我们倒不如还是以AR、VR为例来思考。

我跟万昆那天也讨论了一下姚禹师兄的报告,虽然我俩都没去,但是私下看了报告。我总体的感觉是普特南要拿缸中之脑说指称的内部有效性的事,好像跟身体现象学是两回事,不太明白此题的用意。经过老师这么一解说(普不是在反驳怀疑论+对身体现象学的解剖学身体不可替代的误解+普实际上和现象学的共通之处即此题可写性),感觉开朗了许多。

因为搜索麦克卢汉,误入你的小站,居然花了两天时间逐一看完。一个路人甲的感想:

1.你学术水平一般(其实应该说是三流),如果没有追随吴国盛,以土博的经历和毫无原创性的文章,想必在欧美名校博士扎堆求职的今天,谋求一个清华教职,可能性似乎不大。从cnki当了你写的关于麦克卢汉、海德格尔、波斯曼的文章,虽然本人专业不是哲学,但是感觉你的文章实在是水啊(抱歉如此坦诚)。你其中的一篇文章居然引用吴国盛N次。张五常文章倒是经常引用老师科斯,张维迎也在演讲中张口闭口提老师莫里斯,但是后两位都是获得诺奖的大师。吴国盛在国际上有何名气?真是学术近亲繁殖的学阀气重啊!更为关键的是,你的原创性思想呢?什么时候书评或者文献综述也能在国内所谓的核心期刊发文章了,真是学风日下啊!如果有兴趣,你可以用清华免费的proquest数据库,看看国外一流大学的博士论文以及学术文章。

2.你授课很敬业,当下浮躁的时代,居然有讲师能如此用心备课,难能可贵啊。北大平新乔写的那些经济学论文估计没几个人看,但是他的《微观经济学十八讲》影响了起码十届的学生。

3.你的随笔写得不错,拼多多、后发优势、教改,很多文章针砭时弊,切中肯綮,逻辑性强,读起来痛快。这种文章应该发在三联或经管上,甚至可以结集出书。你可以参考一下北大汪丁丁和清华刘瑜,学术水平一般,但是文章极好,起码社会影响力很大。尤其是汪丁丁,在夏威夷大学混了个水货博士,也没有拿得出手的科研文章,但是人家在经济学普及方面以及常识传播上起了启蒙的作用。刘瑜更不用提了,估计博士毕业后就没写过一篇像样的学术文章,她做民主女神比搞科研更为合适。

综上:你应该摒弃科研的幻想。你研究科技史的,你也知道,在理工科如果35岁之前还没有什么有创造性的东西,基本上这辈子就废了。至于社会科学,以经济学为例,多数也都是在这个年纪出成果,然后拼命养生等着拿诺奖。张五常34岁写就《佃农理论》,你呢?以你现在的年龄,毫无建树,基本这辈子科研成果是一眼望到头的(或拼死命变成吴国盛第二,可那又如何呢?)

作为一个早已放弃科研梦想投入商海赚钱的师兄,一点不成熟的建议:以授课为谋生之本,主攻随笔,或可成为第二个王小波?本是路人甲,根本不相识。但是觉得你授课敬业,文笔不错,如果浪费了这些去当个三流学术家,本末倒置,可惜可惜了。只是不知道清华的“非升即走”机制能否让你安安静静地写点随笔,兢兢业业地给学生授课,而不是绞尽脑汁制造那些没人看的学术垃圾。

祝你好运!

感谢你的建议~ 入职清华当然是有很大运气,学术研究方面我们离国际一流水准自然也是有很大差距的。我理应心存敬畏,我也确实没有什么不知天高地厚的自我定位。我的理想是哲学家,哲学家是一种生活方式,而不在于一定要取得多高的认同。在这种生活方式里,学术和教学都是有机的组成部分,没有什么放弃不放弃的问题,一流学术三流教学的人,也还是可以教学,一流教学三流学术的人,也还是可以学术,我关心的是我自己乐意过怎样的生活,而不在乎你或他怎样评价我的高低。比如你喜欢商海赚钱,但你未必是一流的企业家,更不是比尔盖茨或马云,如果你是一个三流的商人,你是否应该放弃职业,把岗位留给别人呢?如果你销售的是三流的产品,是否应该放弃呢?我进清华,是因为运气,我搞学术,是因为乐趣,千金难买我乐意,欢迎你针对具体的学术问题提出批评,但就不要对别人的爱好指手画脚了。

最后向你讨教:你看得上的学术研究方面的一流作品有哪些?比如就麦克卢汉相关研究而言,当前国内和国际上最一流的学者分别有谁?

临下班之前发现你回复了,想想再说最后一句吧。我博士毕业后已经不搞学术很多年了,而且也不是研究哲学的,对麦克卢汉只是写演讲稿时用的。说说我曾经比较熟悉的经济学界吧。华人中学术水平唯张五常、杨小凯、邹恒甫还行,至于林毅夫、厉以宁从政之后估计也没有时间搞学问了。剩下的所谓华人经济学家都是到处演讲骗钱的。国际上主流经济学家基本都在美国那几所大学,中国人没啥话语权的。这种现状不只是经济学一个学科吧,社会学、传播学也都是如此,包括你研究的那块。之前给你发的意思是:与其做个三流的学者,倒不如发挥自己的比较优势(林毅夫天天念叨的),做个二流的作家。比如我,搞学术可能是末流,但是赚钱也许能成三流。

经济学的一个核心概念就是资源的稀缺性,一天只有24小时,用来赚钱就没时间读书,用来讲课就没时间写文章。从这个意义上说教学相长是不存在的,你写得了好文章,未必当得了好老师。现在中国制造垃圾论文的所谓“学者”太多了,把课讲得好的老师很少,文笔优秀的作者更是稀缺。

人生很短,一辈子也就能干成一件事。你的生活我当然不会指手画脚,只是比你大些年岁,给些建议罢了。听与不听由你。就此别过,不再叨扰了。

我对经济学家不感兴趣,我只是好奇,既然你如此肯定我毫无原创,你理应对所谓的原创作品颇有了解才对。我发表的那些论文,虽说确实都不是我自己最好的作品,但是你说我只是文献综述,那我是不服的。所以我很想请教,原创的到底是啥样的?

传播学方面,我研究的是媒介环境学这一小众流派,在莱文森之后我真没见哪个美国人研究得多好的。在技术哲学方面,技术哲学是美国的小众,现象学也是美国的小众,现象学技术哲学是小众中的小众,当代的美国学者都肤浅得很。你要是熟悉法国学界,倒是另说,但在英美学界,还真不一定有比吴国盛老师更高的地方。你倚老卖老批一下我倒没什么,但你把吴国盛老师带进来了,我总是要不服气的,你说他不行,我就要问到底谁行?

学术水平与话语权有关,但不能仅凭话语权来裁判学术能力。不然的话那些四处演讲骗钱赚来名气的,也都成学术高手了。英语世界主流哲学一直是分析哲学的风格,这并不证明这种哲学一定是最好的。学术研究并不是简单地说赶时髦、赶热潮、什么主流研究什么,特别是哲学,本来在现代社会就是一个逆潮流的小众学科,本来旨趣就在于追求真理而非追求话语权,你不能想当然地认为美国就一定是任何学问的高地,没有向美国的时尚靠拢就一定没有原创性。

我也是今天偶然发现这个小博客的,看到底下留言来说两句。我是晚上没事干想搜搜技术哲学目前国内外的研究情况。由于本人目前是研究朗西埃政治美学的,但是一直以来对技术哲学颇感兴趣,因为本科也读过几年计算机,所以很认同“传统技术批判”人的异化这条路子。本科时候feenberg就在我们学校,跟他上过一学期批判理论,也经常一块聊天,后来快毕业时候退休了,就没能跟他一期读研。但这都是些题外话。

我是看到姚禹写的一篇讲荷兰学派的文章在一路顺藤摸瓜到这里的,至少在那篇文章里我觉得这位同学逻辑和思路还是很清楚的,对于荷兰学派的批判比较到位,尽管没有太多深入的分析。但并不是说没有原创性。此外,根据这篇小短文,我也才重新理解了“brain in vat”这个概念的具体含义。粗浅的怀疑论理解我估计是因为本科一年级在哲学导论里大部分老师会拿这个来讲解笛卡尔的例子,因此就一直被这么误读过来了,后来我也没深究。但是起码老师的理解还是很到位的,从我一个经过分析哲学训练的学生角度来看没啥问题。

还有就是楼上那位路人甲,不知道是不是哲学读的太少的缘故,言语之中总是透露着一股戾气在里面,搞不懂为啥,非要把人分个三六九等,牛还是不牛,没啥意思。本来做学问就是自己开心自己来的事情,尤其是在哲学学术圈,没有说“我喜欢研究哲学”一定要entails“我要成为哲学家”。

最后一点我是想问问老师的,由于我看了姚禹的文章之后我对荷兰那帮人挺失望的,都开始关注具体设计,工程,交互这些东西,我真的是生理上不太能接受。因为我自己就是写代码写不下去才读哲学的。由于我目前兴趣还是在法国当代哲学比较多一些,老师能不能稍微讲讲法国哲学界对这方面有什么论述?(拉图尔,斯蒂格勒,德勒兹(控制社会)这些我倒是知道,但毕竟不是这个领域内不得,了解还是比较少)

感谢你对姚禹和我的支持~关于荷兰学派,我觉得其实也是积极的,问题只是他们不太应该把自己视作传统技术哲学的取代者,如果定位于一种延伸实践就好了。我觉得可以把荷兰学派归入斯蒂格勒所谓“技术学”的广义范畴之内。

对法国哲学我的了解其实不多,我读得多的也就是拉图尔,斯蒂格勒和更早的梅洛庞蒂,列维纳斯和埃吕尔,以及顺着斯蒂格勒了解一些西蒙栋之类。但都难说多么深入,

我印象中的法国哲学的特点是比较有个性的,他们更多以个人风格而不是专业领域被标识。某种意义上法国是否存在一个“技术哲学”也是可疑的,像拉图尔你很难说他是技术哲学家,甚至他都不爱称自己是哲学家,德勒兹也不好说是技术哲学家。斯蒂格勒是最聚焦于“技术”的,但也不局限于此。另外技术哲学经常和技术史紧密关联。

简言之,法国所谓技术哲学,很少是把技术作为一个专题加以分析,而只是在一个更广泛的关切之下,有时以技术作为切入点。

参考我所谓个性哲学与命题哲学的区分http://yilinhut.net/2019/04/20/7564.html,法国哲学是最顽强地保留欧陆哲学传统的。这种风格的哲学,我们往往只能用人名概括其特色,而很难三言两语概括出他的具体论述。

感谢老师的回复,说的没错法国的确是个人特色会鲜明一些,但如果从研究的角度来看,大多数英文学者是会选择性的摘取一些理论资源,然后在形成自己的理论批判。在这一点上,我发现我的理解和技术哲学有一些偏差。(假设我这里依然还是讨论的以现象学为主要理论框架的技术哲学)另一种研究思路广泛出现在传播学当中,比如digitial labor,英國Christian Fuchs 为代表的西马派,意在新的互联网语境下对批判理论传统对再解读。还有一种不能说是学派吧,但至少是研究思路,就是以法国理论为基础对于数字社会进行批判和思考(如, Sun-ha Hong,2020,Technologies of Speculation: The Limits of Knowledge in a Data-Driven Society,这位也是我本科学校以为新来的助理教授的作品)。

因为我研究生时候读的是文化研究,这两种理论研究的路径跟我自己是比较接近的,想问问老师是否觉得他们这种研究思路有没有可取之处?

西马派的媒介批判我略有了解,确实也算是一条重要的进路,从马克思到法兰克福学派,正统的文化批判传统。按照吴国盛老师的分类,现象学进路和社会批判进路是两支最重要的技术哲学进路,吴老师认为应融合为“海马主义”,我也十分认同。海德格尔提供哲学基础,而马克思代表着现实关切,如果不与现象学融合,那么批判进路可能就只是文化批判,而未必称得上哲学流派,但如果只停留于现象学,很容易就高来高去,不落实地。所以文化批判进路当然可取,甚至应该与现象学进路组成体用联盟,以现象学为体,文化批判为用。

的确 我也有同感,等论文写完多看看现象学的东西 多谢老师