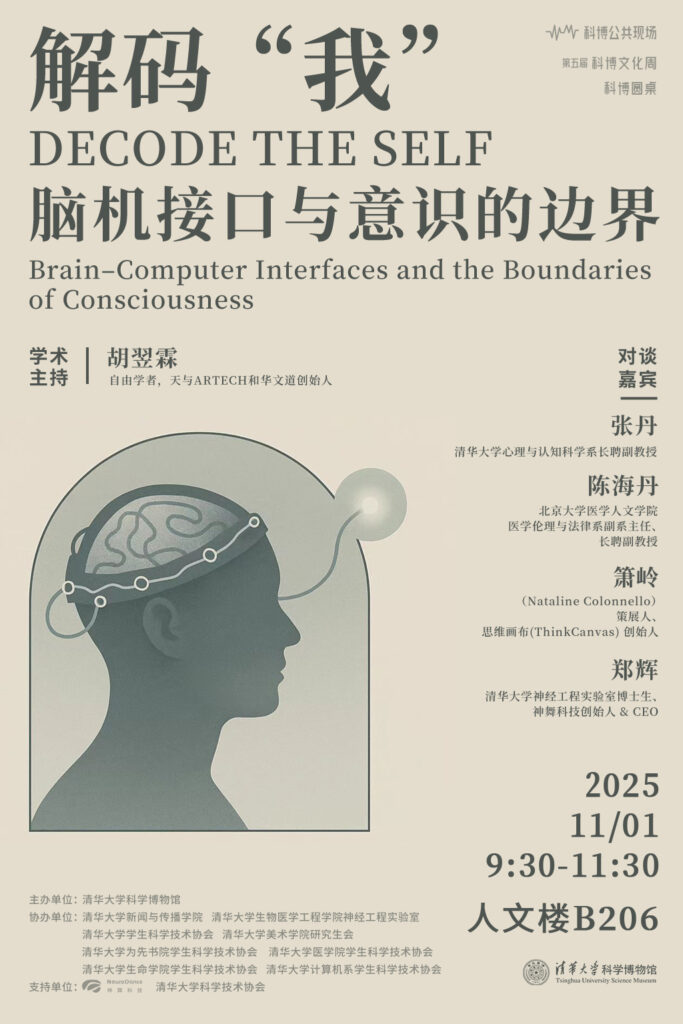

2025年11月1日,我受邀回清华,参加科博文化周《界面中的我:脑机接口与意识的未来》下的第三场活动《解码“我”:脑机接口与意识的边界》圆桌对谈活动,我担任学术主持,其实这大概是我第一次在比较正式的活动中担任主持人,不过我感觉我做得还不错,既夹带了自己的私货,又让几位嘉宾都充分发挥了。我这里贴出我事先准备的导引词,实际主持的时候我是临场发挥的,和备稿很不一样。每位嘉宾我都先后提了两个问题。

我们这个科博文化周的题目叫“界面中的我”,其实“界面”英文也是interface,脑机接口 的接口也是interface。但中文的意象很不相同,“接口”更像是一维的连线,而“界面”是二维的接触面。

我们说应用程序或操作系统有所谓UI(User Interface),一般叫用户界面,但你说“用户接口”就很奇怪。因为所谓的UI通常确实是一个平面,这个平面展开在我们面前,我们可以通览整个平面,然后进行选择和操作。我们也说“网络接口”(Network Interface),这个词翻译成网络界面就很奇怪,因为它通常就是一根网线插在一张网卡上,而不是向人展开出来一个平面。

我先说一些个人私货:我们这个圆桌论坛的主题是讨论“自我意识的边界”。在我看来,其实自我意识的边界向来都超出狭义的大脑的范围内,自我意识通常就在“界面”上面,比如我在纸上画画,画笔作为纸和手的边界,就是我的意识附着的地方,我的意识通过我的身体和画笔,在纸上外显出图画。而这个界面存在一个自由空间,让我的意识能够在上面选择性地游移和聚焦,我们对意识的“自主感“很大程度上就在这里。

试想把界面去掉,只剩下最直接的点对点直连,大概是什么样的?比如说,我不是在菜单上指指点点,选择我想吃的东西,通过层层中介向后厨传达。而是凭空想象一下,我想吃什么的意识就直接反映在厨师的大脑里了,或者说传输到料理机器人的内存里了。这样的点菜方式,是否比拿着菜单点菜更加自由呢?

我可能更愿意接受我自己的大脑和料理机器人直接连接,而不是和厨师心意相通,后者感觉怪怪的。如果说所有人都这样心意相通,那么我们还能保持“自我”吗?我们是否会变成类似“虫族”的生命形式了?但是如果说人和人的大脑直连是可怕的,甚至会动摇“自我”的存在,那么人和机器的直连难道就不会改变自我意识的形态吗?我想这也是我们这个论坛主题试图引发的思考。

所以我先抛出这样一个观点:无论脑机接口技术如何发展,我们总还是需要一定的间接性,需要一个可视化的界面来维系自我的边界,当然各位老师也可以补充或反驳我。

所以我抛给各位老师的第一个问题就是,我设想的这种直接的脑脑直连,在技术上看究竟有没有可能?不需要语言和中介的直接交流真的可能吗?类似科幻故事中“虫族”那样的群体心智是否可能?(张丹)如果可能的话,又意味着什么?我们是否需要在伦理和法律上限制脑机接口的过度使用?(陈海丹)、当然,刚才的一些问题,脑脑直连、虫群意识等等,接近于某种科幻的想象。不过公众对前沿科技本来就容易陷入许多想象之中,我甚至看到很多人煞有其事地讨论脑机接口未来能帮我们“意识上传”,达到“数字永生”等等。从创业者的角度来说(郑辉)您如何看待关于脑机接口的各种超前的或误解的想象和恐惧?

我还特别想问箫岭老师一些问题,当然其他老师也可以回答,因为我现在也在搞科技艺术工作室。我个人觉得,艺术的一个使命就是去发现和展开技术的“操作界面”,比如说,如果我们只是把笔当做写字的工具,那么我们可能希望它写得越清晰、越工整越好,这个意义上硬笔在很多场合都比软笔更好。但是书法和绘画的艺术却使得笔的功能超出了写清楚字这一需求,更变成了艺术表达的媒介,在这个意义上,硬笔和软笔没有优劣之分,不同的艺术家可以自由使用不同的笔触去呈现不同的艺术风格。

我知道您策展过水墨艺术,也会利用各种现代数字技术来进行艺术实践,您怎样看待不同技术工具在艺术创作中的不同倾向?特别是脑机接口技术,我觉得从工具的视角和艺术的视角看也是不一样的。比如说,如果脑机接口只是一种工具,是为了科学、客观和精确地反映大脑意识的工具,那么因为人类的大脑都是差不多的,不同肤色和文化的人并没有不同的大脑,所以脑机接口技术可能是趋同的,是通用的,马斯克版本的脑机接口技术和神舞科技版本的脑机接口技术发展到最后应该是差不多的。但是如果说脑机接口也可能是一种艺术创作或观念表达的工具,那么或许也可能发展出诸如毛笔、钢笔那样的不同形态。您怎么看?

我接下来想讨论的是身体的问题,除了外在的工具作为“操作界面”之外,我们的身体本来就是最天然的“界面”,或者说意识的自然“边界”就是我们的身体,我意识到自己的手在哪里,和我意识到面前的一个苹果在哪里,是很不一样的感觉,前者可以说是“自我意识”的一部分。另外如果说思维主要是大脑的功能,那么情绪未必全都是大脑产生的,身体的各种激素和官能应该是情绪的源头。

但是我们看到许多流行的说法,包括我们圆桌论坛的介绍词,其实都默认意识只是某种大脑的现象,读取大脑状态就是读取意识内容,而身体不是意识的一部分,而是可替代的“输入输出设备”。这样说来,身体早晚会被机器所替代,总有一天真的人人都是赛博格。我想请问各位老师如何看待人类“身体”未来的命运?通过脑机接口让机器取代身体,直接与大脑连接,这是一种必然的趋势吗?这种趋势的终点是什么?“缸中之脑”是否会成为现实?张丹老师如何看待身体和情绪的关系?

再问箫岭老师,我知道您做的艺术策展曾经重点讨论过身体和心灵问题。那么您认为如果脑机接口技术普及,将会如何影响人类的“身心”观念?当每个人的都可以用脑机接口像控制自己的身体那样控制机器的时候,“身体”对人类而言意味着什么?我们理想中的身体会变成什么样?我们会有某种“赛博格美学”吗?

最后现场提问环节的最后一个问题,我补了一句回答:脑机接口发展下去人类可以直接传递多模态的信息,是不是就不用语言了?我的回答是(当时没说这么多,这里补全一些):语言恰恰是一种信息量小的交流媒介,它在交流中扮演的角色类似于(波函数坍缩)意义的坍缩。比如菜单上的菜名是很简单的几个字,但当我思考的时候意识其实是非常纷杂的,色香味的印象,家乡的记忆,要减肥的想法,想放纵的冲动,关于卡路里的科学知识,关于价格的计算权衡等等,这纷杂的思绪很难被机器读取,就算读取了,也很难判定我的意向究竟是什么。我们需要找到一些锚点把庞杂的思绪收束到简单的选项上,把湍流不息的意识聚焦到一个截面上,这个截面可以是可视化的操作界面,配图的菜单,但更多时候其实就是语言文字,文字恰恰因为抽象简约而不可替代。当然,文字的地位可能弱化,语法结构也可能变化,这种变化现在就在发生,短视频时代的人们更不喜欢读文字,这也导致了人们的思绪容易陷入乱流,难有条理。但如果