起床吃饭如厕,然后应该是穿衣、下楼、骑车等等环节,这次有同学点播,我就先跳到后面“上课”来讲。另一个关键是我这次课前状态不佳,“上课”正好是不怎么准备可以随便讲讲的内容。这部分讲得比较散漫,只是记录,不推荐阅读。

下一次就是最后一次课,可能再跳回来讲讲骑车,但主要是自由交流了。

一、截面

上课这个活动比较复杂,一个典型的上课场景中包含无数技术环节,我们只能简化来谈。

首先还是照例对这一生活截面做初步解析。

为什么上课?

——为了学习。学习什么?学习知识。但知识又是什么意思呢?在不同的历史阶段或教学语境,对“值得学的东西”的理解各不相同。例如所谓知识可能包括神圣知识、身体知识、制作知识、历史知识、数学、科学等等。现代小—中—大学生更熟悉的应该是所谓科学知识,但是在学游泳、学做饭等等场景下,“身体知识”仍然经常被作为传授的对象。

在哪里上课?

——我们在五道口的706青年空间上课,但这是一种非典型的上课场景,一般来说,更典型的场所是“教室”和“学校”,这种房间和机构是专门设计用来上课的。

上课时借助什么?

——上课始终是一个“多媒体”的环境,在电子媒介加入之前,课堂就早已是多重媒介并存的情况了。从最早的言语,之后的书写,到印刷书,黑板、投影技术、计算机和互联网等等。而且上课的特点是,在引入新媒介之后,旧的媒介往往并未淘汰,而是继续并存。

二、技术条件

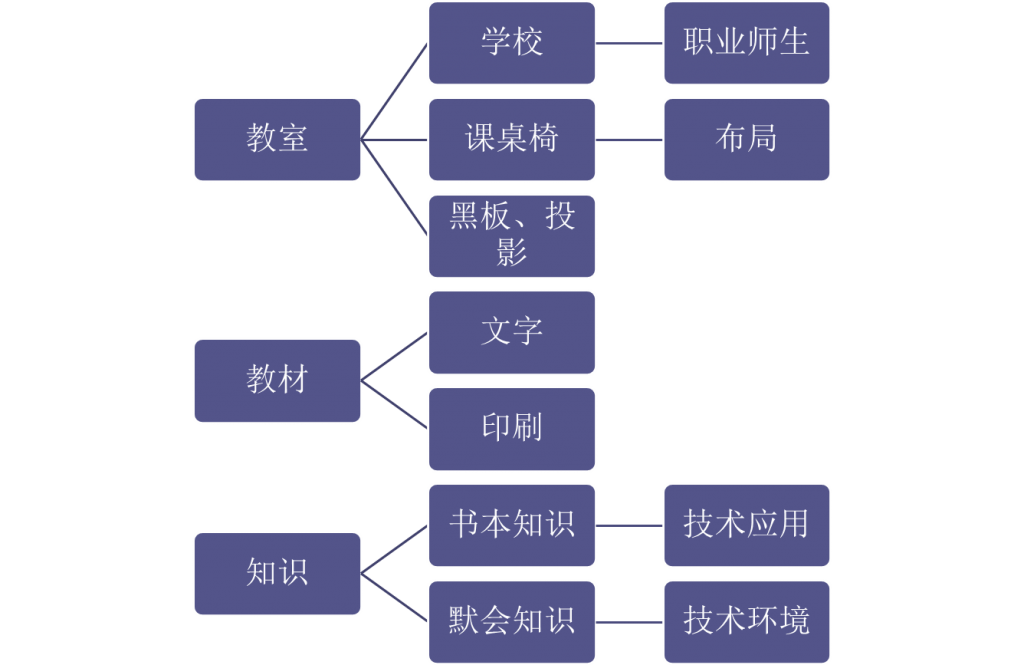

我们可以简单地从三个方面来考察上课的技术条件,一是教室环境,专门的教室和学校意味着教师和学生的“职业化”。现代学校的兴起在某种意义上比“工厂”的兴起更加重要。

课桌椅是一间典型教室的必备品,看起来“技术含量”不高,但也颇值得玩味。(我在上课时忘记提了)现代形式的单人或双人课桌,似乎是比较晚近的发明,前身可能是中世纪到文艺复兴时期的绘图桌或抄写台。课桌的形式反映了特定的课堂环境和师生关系,同时它的司空见惯也受益于工业化时代的标准化批量生产。

黑板、粉笔、黑板擦这一组器具也非常重要,古代教师会利用地上的沙盘进行演示,但竖直放置的黑板一旦问世,就很难被ppt之前的任何东西取代。至于PPT的出现,恰好是我们这一代人亲身经历的事情,可惜没有展开讨论。

教材的应用极大改变了授课方式,老师变成了教材的讲授者,我们似乎是从教材中获取知识,而不再是从老师那里获取。当然,古代也有类似“教材”的东西,但地位各不相同,比如欧几里得的《几何原本》很可能就是当时的教科书,四书五经、亚里士多德著作等,也被相应的时代奉为“教科书”,但似乎与我们今天理解的教科书意义不同。

书写技术、纸张、印刷书等等这一系列媒介技术的更替,对上课方式的影响是至关重要的。从根本上说,我们关于何谓“知识”的概念,与媒介环境的变迁密切相关。

除了教材等知识的载体之外,整体技术环境造成的社会分工的变化也会影响“知识”的概念。希腊自由民不事生产,其教育就追求无用的知识,而现代人相信知识就是力量,有用知识就成为教育的目的。

除了有用—无用之外,文本知识与默会知识也是一种区分方式,手艺、游泳、骑车等知识是不成文的身体知识,而法律条文、数学公式等是典型的成文知识。但更多知识其实介乎二者之间,成文知识也有默会的成分(比如数学技巧),默会知识也可以部分通过文本传达(比如武术拳谱)。但考察不同历史时期这两类知识在教学活动中各自扮演的角色是有趣的。

三、历史追溯

这次课因为准备不充足和时间有限,主要只从“言语—书写—印刷”这条线索来追溯“知识”的不同形式。

无文字的口语教学环境,典型代表是部落社会的萨满、德鲁伊等“长者”传授的神圣知识,又比如吟游诗人传授的史诗和神话。

加入了书写技术之后,同样是祭司阶层,地位也将发生变迁。神秘的、通天的巫术逐渐去魅,祭司往往通过执掌文本而获得特殊的社会地位。例如古埃及的祭司,中国古代的巫史、史官和儒士,印度的婆罗门等等。最后等到印刷术的普及,现代意义上的教育制度才开始成型。

1.口语

沃尔特·翁[1]的工作启发我们理解原生口语文化的知识传承,所谓原生口语文化,指的是那些从来都没有接触书写的文化,而不是在一个已经有人学会书写的文化中的文盲群体,翁发现这种口语文化的思想世界和知识传承都与文字社会完全不同,不能把口语简单地理解为“尚未写下来的文字”,甚至人类学家把口语社会中的口头言说记录下来之后,也不能简单地按照“文献”的方式去研究。

条理、结构、层次、逻辑等等,都是对文本的要求,但是对纯粹口语来说,这些概念本身往往都无处着落。

所谓“遣词造句”,“词”仿佛是一个一个积木,被我们调遣,拼撘成“句”这样一种结构。然而对从未有过文字概念的人来说,从哪里调兵遣将呢?口语语句更难呈现为复杂的构造,而更多体现为流动不定的状况。

抽象、对象化、置身事外(客观)的思维方式很难被口语文化支持,言说总是语境化的,语词难以被捕捉。人们能够谈论一匹现实的马,但很难抽取出“马”这个概念来加以分析。

清单列表、分类目录等概念也是口语文化难以想象的。“种加属差”的定义方式,树状图式的分类方式等等,这些书写文化中常见的“知识”形式,在口语文化中也是难以想象的。

2.文字

早期的文字缺乏独立性,更多地是作为言说者的辅助记忆工具。最早的字母文字没有元音字母,后来希腊字母开始有了元音字母,但最初也没有空格,经常还采取牛耕体方式书写——也就是第一行从左读到右,第二行从右读到左,如此类推。

牛耕体书写提示出这类书面文本主要是被用来线性流动地朗读,除非一路读下来,不然要从文本中直接捕捉某个词汇或概念,是非常困难的。

但无论如何,文字的出现让“概念”的独立性成为可能,使得思想可以以某种客观有形的形态呈现在世人面前,从而被分析、讨论、重构。

柏拉图就身处口语到文字转折的时代,一方面,柏拉图的“理念论”带有鲜明的书面文化特色;但另一方面,柏拉图学派又呈现出口语文化的特征,例如图宾根学派认为,柏拉图对话集并不能反映柏拉图学派的真实思想,而只是公开招揽学生的入门书。真正重要的思想其实是在其学派中秘传的不成文学说。

顺便一说,柏拉图在雅典郊区的“阿卡德米”开设的学园,成为后世科研教育机构的模范。阿卡德米原本是一座体育馆,柏拉图、亚里士多德等人的学派最初都在体育馆中建立。我们知道希腊人酷爱体育,每位自由的男青年都需要接受体育训练,而在“体育课”的间隙,就有智者们来兜售知识和辩论术,在训练肉体之余也训练一番头脑。school(学校、学派)一词在希腊就是“闲暇”的意思。

希腊人热衷体育锻炼,是为了参加运动会,为了竞技和游戏,而不是为了练好身体去干苦力。同样地,希腊式的学园教育,也无非是以健美灵魂为目的,做智力游戏,而不是为了掌握谋生技能。所以希腊以来的西方古典教育都侧重于“无用”知识,以算术、几何、天文、音乐为基本课程。

3.手抄书

在整个手抄书的时代,书本非常珍贵,这也决定了人们对知识的理解方式。经典著作的传承本身就是教育的重要使命之一。

在古代中国,也包括西方中世纪,学者的主要工作都是对经典进行注疏,有限的经典著作始终是教学的核心。这种对经典的极端重视不能简单理解为教条主义,事实上,只有围绕流传较广的经典著作,学者之间才可能找到某种公共平台,讨论和争鸣才有的放矢。后世借助印刷术,才可能迅速把最新的著作变为公共资源,学者们才可能就着新资料来展开研究。

在古代伊斯兰世界,教育是比较发达的,有专门的伊斯兰学校,但师生之间直接建立的教学关系更加重要。教学的目的经常就是书籍的传承:教师朗读某部著作,学生将之抄写下来,并完成背诵,教师就给学生发放传讲这部著作的授权证明——“结业证书(ijaza)”。一个学生可以向许多老师求学,收集许多结业证书,但学生之间很少有进行交流和讨论的公共学术平台。

4.中世纪大学

中世纪晚期出现的“大学”为整个现代教育制度奠定了基础。

欧洲的大学出现在12世纪初,一个背景是常年占据西班牙半岛的阿拉伯人(倭马亚王朝)解体,基督徒逐渐“收复”西班牙。大量由阿拉伯人传承的希腊、罗马文献被欧洲人发现,一些既懂拉丁语,又懂阿拉伯语的西班牙人成为了翻译者,以亚里士多德为代表的希腊学术被欧洲人重新发现。

一开始还是出于解读文献的兴趣,许多自发的师生关系开始建立。

各自独立的教师与学生由于共同的身份而聚集起来,形成结社。就和铁匠行会、鞋匠行会、木匠行会等等类似,教师与学生也各自建立起自己的“行业协会”,对内防止恶性竞争,对外则向政府争取权益。行会又被称作“全体”(universitas),例如巴黎教师行会也可以称作全体巴黎教师,最后这个“全体”逐渐变成教师与学生行会的代名词,“大学”(university)一词就起源于此。

所以最初“大学”之“大”,非大楼之大,也不是大师之大,其实是“大全”之大。与柏拉图学园这样的围绕个别“大师”建立起来的教育机构相比,中世纪的大学最初更加松散,但也更加灵活。某一个大师可能过气,某一栋大楼可能被取缔,但“全体”师生不会凋零。自由结社的师生组织不需要共同的理念来维系,也不需要权威的保障,所以反而有着更稳固的生命。事实也是如此,最早的欧洲大学(博洛尼亚大学、巴黎大学、牛津、剑桥等等)通常都延续至今。

成熟之后的欧洲大学,典型的上课形式是“经院论辩”,这种论辩首先由教师提出一个“疑问”,其他参与者分为正反两方进行公开辩论。从大学毕业要经过的“博士答辩”就是要求学生主持一场论辩,引导辩论展开并最终给出裁决。

不过可以想象,对于问题答案的最终裁定并不是最引人注目的,激烈的论辩过程才是这种教学模式中最富魅力的部分。疑问可以涉及任何方面,包括那些与权威的神学解释相冲突的说法都可以被引入争辩。也许在最后的裁定中教师们会尽量与宗教教条保持一致,但各种新奇的异端邪说都可能被论辩者设想。

5.印刷术

印刷术部分,可以参考我较早的文章。简单来讲,印刷术促进了对“知识”的公共性要求,知识开始被理解为白纸黑字的、可公开的、可公共讨论的东西。

到启蒙运动之后,知识就是力量的观念深入人心,“无用的知识”不再受到推崇,理工科专业被越来越多地纳入教育体系。另外,研究型大学和国民教育的理念在19世纪初兴起。

6.电视、互联网

电视的流行对建立在印刷文化之上的现代教育产生了巨大的影响,倒不是说老师可以在课堂上使用电视,而是说在课堂教育之外,儿童可以通过电视,接触到成人世界的各种知识。这使得学校和家长不再能够全面控制知识的传授。

在互联网时代,由于信息检索的异常便捷,传统社会中被推崇的“博学”的意义大打折扣了,文本知识与默会知识的意义或许又会颠倒回来,容易检索的文本知识在教学活动中的地位变低了,难以言传的想象力和创造性可能会成为教育的主要目标。

所以我的这门技术史课程,极其淡化相关的成文知识,比如某一技术何时何地由何人发明,某一技术的内部原理如何,这些问题随手就能查到。我注重的启发和理解,没有什么需要记忆的客观知识。

这节课准备仓促,所以讲得比较散漫,现在基本原样(略微缩水)写出来,也是比较乱了。最近我正在写一系列科学知识教学史的内容,等整理完成之后,再重新写这部分吧~